【潘家峪惨案】 潘家峪是冀东抗日根据地之一。日本侵略者面对这座打不垮、攻不进的抗日堡垒,必欲除之而后快。1941年1月25日,3000多名日军、1000多名伪军将该村1500多人驱赶到潘家大院封锁起来,用步枪、机枪疯狂扫射,并放起大火。大屠杀一直延续到次日19时,村里有1230人被杀害,其中儿童、妇女658名,23户人家被杀绝。

“我经常做噩梦,梦见天着火了,地也着火了,连墙缝都呼呼地冒火,后来我就会飞……”对6岁时亲历的那场惨案,潘春义记不太清,只有恐惧与不安相伴了71年,仍纠缠不去。

而潘善瑞在农历每年除夕的前一天都要吃冷饭、睡凉炕。“天气冷啊,吐口水都能上冻,掉地上摔两瓣,可他在那天宁可冷着,也看不得火!”年前“禁灶”的习惯一直保留到他去年去世。

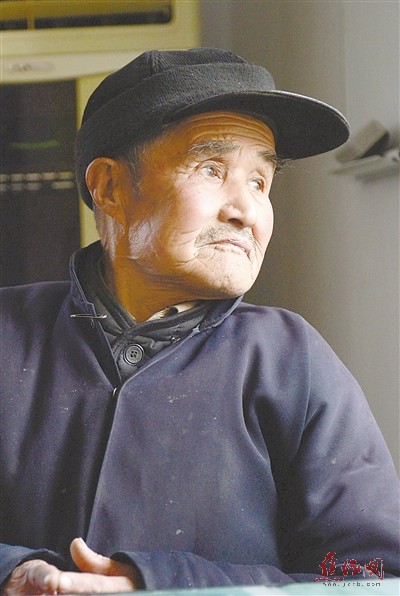

71岁的农民潘贵清没有亲历惨案,却看见幸存者们的余生饱受痛苦。潘贵清的父亲和伯父在日军围村前上山拾柴,傍晚回来时,与家里的其他5口人已是阴阳相隔。潘贵清只记得,父亲和伯父每到过年都要哭上几天,而且和其他幸存者一样,直到生命的最后一刻,也轻易不愿对后人提及有关惨案的细节。“一家人都快死绝了,谁愿意扒开伤口给别人看?”86岁的潘瑞华老人讲,提起惨案就好像还发生在昨天,忒不愿意想,更不愿意讲。

于是,潘贵清数十年反复走访村里的37位惨案幸存者,挖掘潘家峪惨案的细节,然后向来参观潘家峪惨案纪念馆的外乡人讲述那段悲壮的历史。他是以自己的方式坚守着那段痛苦的岁月,同时保护着那些幸存的痛苦生命。

潘贵清生活的河北省唐山市潘家峪村坐落在燕山山脉,是个群山环抱的美丽村庄,松青柏翠,梯田环绕,果木成林。当年,我方主要机关及兵工厂等十几个单位先后在此设立。

1941年1月25日,农历腊月廿八,除夕的前一天。清晨,冀东十几个县的3000多名日军和1000多名伪军被调集起来包围了村庄。他们挨家挨户把村民们赶到位于村中心的西大坑里,见场地开阔,又改变主意,把村民们赶到离西大坑仅50米远的地主家——潘家大院里。大院里铺满松枝柴草,浇上了煤油。有村民说:“这是要烧死咱们啊!”可有人还不相信:“我们只是庄稼人,烧我们干啥!”然而,惨烈的屠杀瞬间开始了。

日军站在3米多高的院墙上、平房上,向院里的人群开枪、扔手榴弹,顿时,一片火海。枪声、爆炸声、惨叫声、噼啪作响的火烧松枝声响彻天空。鬼子走后,周边20多个村庄的乡亲们赶来帮忙收拾残缺不全、难以辨认的尸体,忙活了3天,在村南集中埋进了4座大坟。

幸存下来的青壮年自发组成了“潘家峪复仇团”,最后亲手击毙了惨案的制造者——日军头目佐佐木二郎。

自1952年起,地方政府和潘家峪村群众先后重修了遇难同胞的4座坟墓,竖立了4块墓碑,修建了一座祠堂和一座纪念馆,并对西大坑、潘家大院等遗址进行修复和有效保护,“警钟长鸣,勿忘国耻”“牢记血泪仇,不忘民族恨”等字样刷写在潘家大院斑驳的墙上,院墙上的弹痕还清晰可辨。

73年转瞬即逝,潘家峪村在一片焦土上脱胎换骨,如今被誉为“葡萄架下的村庄”。

潘贵清还告诉记者,近年来,日本爱好和平的人士也不断来到潘家峪村。2005年,潘贵清接待过一位名叫田中进的日本卡车司机。当时,他久久地跪在4座坟墓前,为日本的侵华罪行痛哭谢罪。2012年,日本北海道大学教授吉田邦彦赶来;去年和今年,一位日本中年女作家两次来到潘家峪村;今年夏天,一个由7位日本人组成的旅行团找到潘贵清,了解当年那段惨痛历史……“这就是我坚守那段岁月的最大意义。”潘贵清说。

国家公祭日到来,潘贵清颇感欣慰:“公祭,要让后代时刻记住‘盐从哪儿咸,醋从哪儿酸’。我们应该化悲愤为力量,奋发图强,把自己的家园建设得更美好,把祖国建设得更富强,这样才能不让悲剧重演,才能永保和平。”