春节挂灯笼是很多地方的民俗,人们以此表达对来年美好生活的期盼。各地的灯笼样式也是千姿百态。在众多的灯笼中,不得不说一下河南省非物质文化遗产项目苏奇灯笼画。元宵节(3月5日)当天,记者来到七贤民俗村,有幸走进了百年灯笼画营造的民俗世界。

五彩图画引人醉

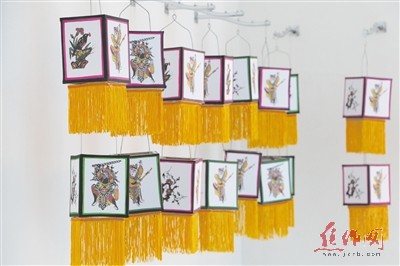

走入七贤民俗村苏奇灯笼画店内,可以看到一个个长方形的灯笼,用高粱秆或铁丝扎起,糊着透亮的白纸,纸上画着五彩的图画:飞禽走兽,虫草花鸟,形象逼真,色彩艳丽,浸透着浓浓的乡土味儿;神话传说,英雄故事,应有尽有,令人赏心悦目。

由于当天是元宵节,几个穿红挂绿的孩子手提着灯笼,唱着儿歌。让人真切感受到,这些古朴大方的灯笼,给孩子们带来了无尽的乐趣。同时,记者注意到,这些灯笼用高粱秆或者铁丝扎制成约六七寸高,四寸宽,四面或六面形体的骨架,然后再裱糊上事先印好的彩画,灯的四周以彩线装饰,中间插上蜡烛,燃着之后,煞是可爱。而且,灯笼造型质朴、线条比较刚直,用色比较纯粹,视觉的冲击力很强,如果里边点燃一根蜡烛的话,给人一种非常欢快、明丽的感觉。

“烛光映出了花、鸟、虫、鱼或各种戏曲故事,是对儿童进行启蒙教育的一个很好教材。”苏奇灯笼画第五代传人苏海亮介绍。在他们家乡,老年人会兴致勃勃地讲解灯笼画上戏曲故事的内容,孩子们会聚精会神地听,忠与奸,善与恶,美与丑,是非清楚,爱憎分明,以至于苏奇灯笼画成为年节中少年儿童聚会玩耍不可缺少的有益玩具。

颜料为神画为魂

“在以前,每年腊月只要‘苏奇灯笼画’一上市,就会被抢购一空。但是如今,这种古老的传统工艺却很难在市面上看见,苏奇灯笼画的传承和发展也面临着严峻的考验。”苏海亮说。苏奇灯笼画是安阳县永和乡苏奇村苏家祖传的一个民间工艺美术品种,起源于中华古老的民俗活动元宵灯会,是农耕社会民俗礼仪活动的一种产物,是一种纯手工性质的农民艺术创造,是乡村农民智慧的结晶和审美价值的体现。

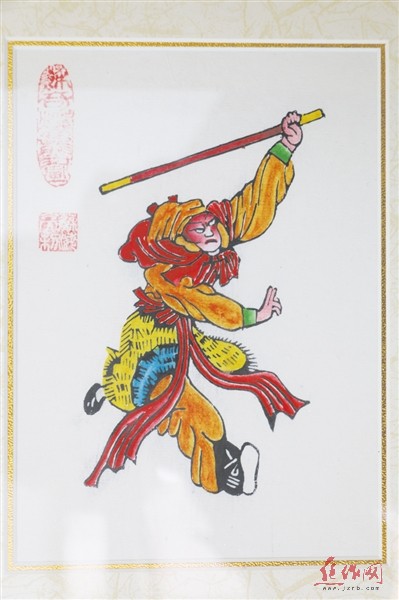

“苏奇灯笼画,高粱秆搭就骨架,颜料为神,而仪态万方的灯笼画则是灯笼的魂,最核心的步骤是印画。”苏海亮说。苏奇灯笼画精选木质坚韧适中的杜梨、白梨之类的板材,依据画好的戏剧人物、飞禽走兽、花鸟虫鱼等图案进行雕刻制版,再将雕版上的图案分类拓印在按灯笼体尺寸裁好的白纸上,然后用手工填色,根据画面需要,用红、黄、蓝等主要颜料对水分层次着色描绘,最后糊制在四面或六面形状的灯笼上面,燃烛上街,或跳或挂,色彩鲜明,煞是迷人。

“我们家族做灯笼,已经延续了五代人。”苏海亮说。清朝末年,苏海亮先人为养家糊口,开始从事做灯笼的行当。比起现在,当时使用的颜料有所不同,很多都是在乡间就地取材。比如当时的墨,先人从市场上购买一种叫“烟”的颜料,到家后将颜料细细研碎,然后再添加上皮胶,耐心熬制。再如当时的黄色颜料,先人搜集黄色的槐米,研磨后加上生石灰提色。发展到今天,苏海亮利用现在的颜料,进行多种配色,调制出湖蓝、蓝绿等多种色彩,将苏奇灯笼画点缀得更加靓丽多彩。

手法独特题材多

苏奇灯笼画是民间美术的杰出代表,线条粗犷、挺拔有力、色彩单纯、明亮有力;刻板以阳刻为主,兼施阴刻,刚柔相济,呈现一种古朴稚拙之美。而且,苏奇灯笼画题材广泛,形式多样,构图明朗,形象鲜明,透着传统美术大红大绿大黄的鲜艳,溢出民俗文化古朴生香的底蕴,散发出浓厚的原生态的乡土气息,充分彰显了农耕时代劳动人民的智慧及其朴素的价值观,对研究当地的民俗民风具有重要参考价值,受到冯骥才先生的赞扬。

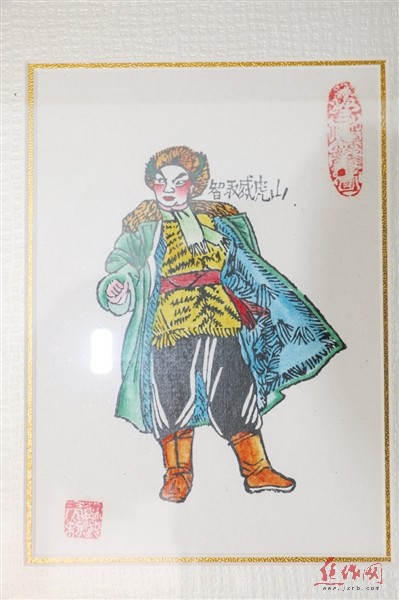

据介绍,苏奇灯笼画内容以表现戏曲人物、民间传说为主,如今还可以见到的题材有30多个,如古城会、桃园三结义、三打白骨精、华容道等。

上世纪70年代以后,灯笼画中陆续出现了反映现代题材的戏曲故事。

苏奇灯笼画除了戏曲人物造型外,还有许多当地群众喜闻乐见的花卉、飞禽瑞兽等。民间艺人经过巧妙构思,运用想象,继承了中国汉族传统文化的祈福内涵,大量使用“谐音”和“借比”手法来表达丰富多彩的内容和吉祥、喜庆的含意,以满足人们不断追求幸福、美满、丰收、富裕的心理需求。

同时,苏奇灯笼画在表现单独花样内容时,大致有三种手法:一是象征手法,常见的有“松鹤延年”“凤戏牡丹”“鲤鱼跳龙门”等;二是谐音手法,有“五福捧寿”“吉庆有余”等;三是借比手法,有“八仙过海”“麒麟送子”“和合二仙”“刘海戏金蟾”等。

百年传承创新品

苏奇灯笼画代代相传,苏海亮的家中珍藏着100多块精美的印板。这一块块精美的印板,最早的可以追溯到清代末年,有的是苏家灯笼画的第一代传人苏三德亲手刻下的印板,但真正将灯笼画发扬光大的是苏海亮的爷爷苏守安。

“我爷爷是个戏迷,他手下的印板人物多取材于当时舞台上的戏曲人物。他把一生的精力投注到了灯笼上,传下的印板可不是现在留存的100多块,而是1000多块。”苏海亮回忆。“文革”期间,他们家的灯笼画遭受不小损失,只留下了100多块印板。但是,苏奇灯笼画的传承并未中断,苏海亮的爷爷、父亲、伯父等人,将《沙家浜》中的沙奶奶、《朝阳沟》中的银环等戏曲人物形象,引入灯笼画中。而后来的苏海亮则放宽眼界,利用电脑和互联网,制作了部分新的人物形象,将灯笼画传统继续延续下去。

提及苏奇灯笼画的传承,苏海亮颇为担忧。“我记事时,家中一屋子都是等待裱糊的灯笼架,但靠做灯笼也只是糊口。”苏海亮说。按照传统工艺,他一天只能制作一对灯笼,缺乏经济效益,多用于爱好人士收藏。如今,虽然苏奇灯笼画多次到北京、上海、江西等多地展出,也获得过中国民间工艺美术乡土奖铜奖、中国(潍坊)第一届文艺展示交易会暨木版年画联展金奖等多项大奖,但现状堪忧。

“在我们心中,传统永远是一个无法割断的牵挂。就算是工业化了,传统的手工艺品还是有市场的,因为没有传统的花灯,传统节日就没意思了。”七贤民俗村村长高涛说。于是,他将苏奇灯笼画请到七贤民俗村的非遗街来,为这项非物质文化遗产建一处屋子,以便将传统工艺和艺术精品留存下来。