本报记者 麻 酩

在普通人眼里,高墙、监控、铁门……戒备森严的看守所总给人神秘感,而置身在这座“城堡”里的值班民警与管教民警的工作生活更让人感到神秘。其实,他们都是平凡人,过着平凡的生活,干着平凡的工作,而不平凡之处,在于高墙内的坚守。王世林是其中的佼佼者。

每天巡视监区,两人一班,一人巡视,一人看监控,平均15分钟巡视一趟,在固定的监区内行走固定的路线,时刻保持高度警戒,一天下来,要走上十几公里,武陟县公安局监管大队民警王世林,行走了近20年。

“公安岗位有好多种,干好哪一样都不容易。”王世林告诉记者,在看守所,与在押人员打交道,不分白天黑夜,既要保证监区安全无事故,又要稳定在押人员的情绪,使他们积极接受改造,工作压力不比一线民警小。

年轻的在押人员王某因盗窃被判刑收押,由于其父母长时间不来探望,妻子又闹离婚,王某思想包袱沉重,连续两天不吃不喝,且有绝食自杀倾向。王世林对他进行耐心劝导,并亲自下厨做了一碗香喷喷的鸡蛋面送到他面前。可是,正在气头上的王某不但不领情,反而当着他的面将饭泼在地上。王世林没有责怪他,而是默默地将地面打扫干净,又为他端来了一碗面。

“王叔,对不起,我再也不做傻事了。”端着那碗面,王某哭了起来。

监管民警的任务是帮助那些误入歧途的人改过自新。但是,想要改变他们对生活的态度,重新审视自我,反思自己与他人、社会的关系并不容易。对此,王世林深有体会地说,法律是有温度的,只有付出真心和爱,把法律的信仰根植到人心里,才能挽救那些迷途的人,帮助他们开启新的人生。

涉嫌杀人的在押人员陈某,在押期间屡次故意违规与人打架,判死刑后仍蓄意搞破坏,经常调换监室,很多管教民警对这个“刺头”束手无策,避而远之。然而,王世林主动找到领导,要求把这个“刺头”交给他。此后,王世林有事无事就找他谈心,利用休息时间走访了陈某的家人,劝导陈某放下思想包袱……陈某冰封的心逐渐被王世林融化了。

由于长时间超负荷工作,2010年10月20日,正在加班的王世林眼前一黑,倒在了巡视道上。当他苏醒时,已经躺在了医院的病床上。医生告诉其妻:“他患上了膀胱癌。”

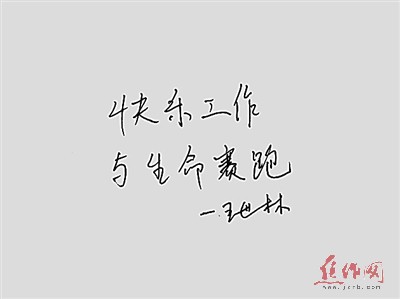

“我是一个与死神赛跑的人,生命的长度有限,但宽度无限,我要以加倍的工作来拓展生命的宽度,活出人生的价值。”得知病情后,王世林如此宽慰自己的家人。

手术后,王世林每月要进行一次放疗,而每次咬牙挺过放疗后,第二天他便赶回所里上班。领导不给他分配工作,他便打扫卫生,修理水管,并到在押人员食堂帮助做饭,争分夺秒多干工作。

看守所每月的考勤表显示:从手术后出院,到现在的一年半时间里,王世林出勤502天,加班60多个工时。

生命不息,奋斗不止。王世林以高度的责任心确保了监区在押人员的安全,受到了各级领导、同事以及在押人员家属的称赞,多次被上级公安机关党委评为先进个人,并荣立个人三等功两次。他用行动书写了不平凡的人生,用生命的宽度诠释着人民警察的核心价值观。

记者手记

相对于其他警种,看守所民警做的是幕后工作。王世林说,干这一行,没有鲜花和掌声,有的只是责任和外界的诱惑。每当有重大案件破获时,被世人熟知的是破获案件的“铁血民警”,而看守所监管民警默默承担着犯罪嫌疑人的管理教育、心理疏导等工作。尽管工作枯燥、单一、压力大,但王世林享受其中。他说,如果在押人员在我们的帮助下能真心悔过,就体现了自己的人生价值。虽然工作平凡,王世林却让自己的人生出彩,正是“心灵拯救者”点点滴滴的工作,才唤醒了许多迷失的心灵,最大限度增加了社会的和谐因素。

法律并非冷酷无情,也有宽容温情的一面。在王世林身上,记者看到了一种人文主义情怀。建设法治社会,必须使公众信仰法律,真正让法律内化于心、外化于行,只有这样,中国才能在法治化道路上越走越远。