“我是一名基层工作者,历时20余年编写一本中药书,名为《中药名录》……”不久前,武陟县卫计委收到了一封署名“八十老朽李显寅”的来信,信件中介绍了这本《中药名录》的内容提要、自序、凡例及跋文。

带着好奇和敬佩,记者来到了武陟县大虹桥乡李马蓬村,探访了编写《中药名录》的八旬老翁李显寅。

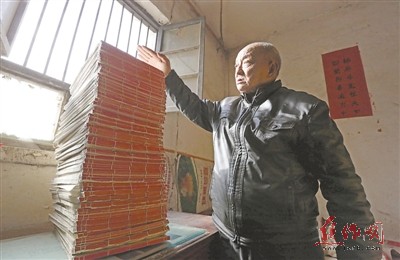

585万字、70多厘米厚的手稿

在李显寅家中,记者看到了他编写的《中药名录》手稿。该手稿约585万字,收录与中药有关的物名73583条,其中中文名66277条、拉丁名7289条。在中文名中,异名54402条、异物名5388条、正名11857条。在正名中,单味药8836条、复方3021条。全部书稿都是李显寅一笔一画写成的,摞在一起有70多厘米厚。

“我从1994年开始编写中药书,前段时间基本完稿。我今年80岁了,编写这些书稿用了20多年。”李显寅感慨地说。

这本手稿的每一个细节都花费了李显寅很多心思。手稿是按顺序摆放的,在序号“1”的手稿中,开篇是整本书的目录。李显寅设计的目录分为粗目和详目,粗目就是根据笔画和笔形查找,详目可根据笔形很方便地查找到该中药的位置。目录中对每一个笔形开头的中药都有一个词条数的统计。“这样的设计,只要是会写字的人都能很快找到。那个词条统计是我在编写时为方便自己统计而设计的。”李显寅说。

在正文中,李显寅对每一种中药都介绍了正名、别名、名字由来、分布地、药用、功能主治、典型药方等。“凡是能够搜集到的中药,不管是正名还是别名,我都收录了进来,哪怕不是常用的名称。比如,仅马齿苋我就收录了100多个别名,以便不同地区的人查阅。”李显寅说。

现在,李显寅每天还会搜集资料,如果有需要,就添加进去。书中如果有需要修改的地方,他会小心地用同样的方格纸将原来的字盖住,再写上去。

不敢忘记中医世家的出身

说起编写《中药名录》的初衷,李显寅告诉记者,他出身中医世家,小时候家中有很多传下来的医书,可他常因书中的一个药名不清楚而无法使用;有的医生或者药房的人因不清楚某种药物的别名,眼睁睁地看着抓药的人失望而去。

“当年日寇侵华的时候,家里遗失了一部分书籍,我父亲又去世得早,所以很多医术我都没有学到。”李显寅说。年轻时的李显寅没有从医,却成为武陟县嘉应观乡的一名公务人员。

出身中医世家的李显寅,多年来从没有放弃对医学的热爱,工作之余经常阅读医书,探访民间的中医传人,收集的各种药物、古方的介绍就有好几本。1993年,退休的李显寅开始想着编写中医药书,完成“前人之志”。

李显寅编书的“工作室”就是家中大门旁边一间10余平方米的小屋。“蜗居斗室忧天下,四壁古书通古今”,这是李显寅在“工作室”写下的一句话。“一件事情开始去做了,就不能轻言放弃。”李显寅说。

为了编好书籍,他借鉴了《本草纲目》《唐本草》《嘉佑本草》等医书,也曾为了某一古方,多次探访民间的中医传人。他曾向很多民间的藏书人或老中医借书,这些人都很爽快地借给他。

让识字的人都能看懂

李显寅认为自己编写的书有四大作用:一是粗识文字的人可以从身边熟识的物品开始,了解一些中草药的药性,从而达到防病的目的;二是学习过古文的人可以将医药有关的古名译成现代名,从而触类旁通,了解更多中医药知识;三是中医工作者可以了解各地用药的不同;四是为人们查阅药品的正名、别名等信息提供参考和借鉴。

“崖底一杏花,情暖小山洼,招得蜜蜂来,香飘普天下。”这是李显寅写的一首小诗。“如果书能够出版,让更多的人看到,那肯定是一件好事;如果不能,我也算给后人留下点儿东西。”李显寅笑着说。