观若碧玉,抚若童肌,储墨不涸,积磨不腐。这是千百年来,人们对黄河澄泥砚独特品质的赞誉。

黄河澄泥砚作为中国的传统书法用具,有着悠久的历史,它始于汉,盛于唐宋。从唐代起,黄河澄泥砚与端砚、歙砚、洮砚并称为中国“四大名砚”。

随着岁月的流逝,黄河澄泥砚的制作工艺也在历史长河中一度失传。如今,黄河澄泥砚这一传统艺术瑰宝在洛阳市新安县民间艺人的手中复活。李伟,作为黄河澄泥砚代表性传承人,致力于挖掘、推广黄河澄泥砚文化与制作技艺。

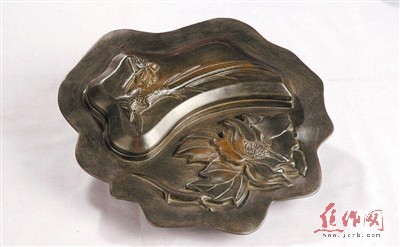

1月6日,李伟把记者领进焦作闲街的黄河澄泥砚展厅,只见展厅内陈列着兽龟、卧牛、鲤鱼等造型各异的黄河澄泥砚,这些黄河澄泥砚塑造精细、栩栩如生。

李伟,生于1965年,洛阳新安人,受家庭熏陶,自幼喜欢画画和雕塑。20世纪90年代,从中央美院进修雕塑专业的李伟回到家乡洛阳潜心研究黄河澄泥砚的制作。

“我的祖辈世世代代生活在黄河边,从小我就看着爷爷去黄河滩上找泥源制作澄泥砚。”李伟说,黄河澄泥砚都是用黄河淤泥为原材料制作的。

据介绍,制作黄河澄泥砚的材质用料非常讲究,从黄土高坡流下的黄河水途径洛阳的平原地带,经过几千年的沉淀,形成了含有丰富矿物质成分的泥土层,以这里的黄河泥为基料,制作出的黄河澄泥砚是最好的。

从黄河河底打捞上的淤泥需要放在院中一年,经过三次过滤、三次沉淀后方可使用。李伟说:“经过春夏秋冬四季的自然风化,黄河泥就形成了一种阴阳调和,不但泥料更细腻,泥性也不燥、不易开裂。”打磨成型的澄泥砚再经火煅气化,就升华出“非石而坚于石,非玉而美于玉”的神奇效果。

“砚分泥砚和石砚,端砚、歙砚、洮砚都是石砚,唯有澄泥砚是泥砚。”李伟说,“与石砚相比,澄泥砚的可塑性更好,能根据自己的创意与构思制作出千变万化的极具观赏性与实用性的砚台。”

“澄泥砚原来也叫砚瓦,可能是古人受到秦汉间砖、瓦当的生产过程的启发,改进原始陶砚的制作方法发展而来的。”李伟说。

黄河澄泥砚作为中国“四大名砚”之一,其以黄河泥为原料制作的砚台独树一帜,为历代文人墨客所推崇。据宋代李之彦《砚谱》记载:“黄河澄泥,唐人品砚为第一,今人罕用。”

“黄河澄泥砚的成品率是很低的,所以它也是收藏赏鉴的上品。”李伟说。从醒泥、闷制、制胎到做模、雕刻、抛光、煅烧,制作黄河澄泥砚一共需要20多道工序,每一个步骤早一个小时或者晚一个小时,烧制成的砚台都是废品。

在展厅中,记者看到的黄河澄泥砚每一方颜色都不一样,五彩缤纷,有朱砂红、鳝鱼黄、蟹壳青、檀香紫等颜色。“这也是澄泥砚的一大特点,澄泥砚呈现什么颜色,不是后期加工的,完全是由窑变定色那一刻决定。在出窑之前,谁都不知道是什么颜色。”李伟说。

千年的黄河泥历经了水与火的洗礼,焕发出了独特的艺术魅力,黄河澄泥砚千百年来也为皇室豪门、社会各界所重视。

近年来,李伟不断对黄河澄泥砚的造型进行创新,以适应市场的需求。2008年,李伟制作的“瑞龙戏珠:2008和谐中华迎奥运”大型横幅画卷式黄河澄泥砚被北京奥组委永久收藏。

“由于黄河澄泥砚的制作周期长、实用价值小,所以只能在小范围内推广。”李伟对黄河澄泥砚的产业发展有着自己的困惑。他希望有更多的人了解黄河澄泥砚,把这一宝贵的非物质文化遗产传承下去。