生产队长敲着铁钟,一位老农赶着牛犁地,后边跟着一位手提种子和锄头的“你”,旁边还有一位手持砍刀肩背布袋的老农……

一个留着小铲子头的孩子在燃放爆竹,一位挎着荆篮、留着山羊胡子的老爷爷,还有手举糖葫芦、脖子上挂着弹弓的少年在一旁围观……

这一个个反映20世纪70年代农村生活的场景,既不是老照片上的内容,也不是绘画上的东西,而是沁阳市的一位农民用泥巴捏出来的“农耕生活”。

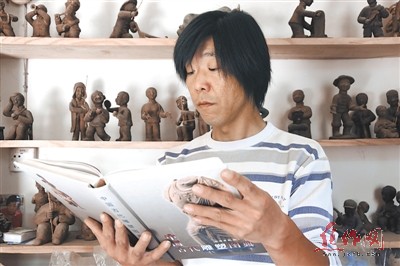

这位农民叫郑成高,家住沁阳市崇义镇小金陵村。因为他捏的泥人活灵活现、生动形象,在邻近的几个县市较有名气,群众亲切地叫他“泥人郑”。

今年40岁的郑成高平时话不多,脑子特别灵。小时候,他经常和小伙伴们用泥巴捏小汽车、小手枪、小房子、小鸡、小狗等。当然,每次都是郑成高捏得最好。

郑成高的泥塑情结,源自他心灵手巧的母亲杨艳香。

在农村,无论是婚丧嫁娶的红白事,还是逢年过节走亲戚,都要蒸各式各样的花馍,杨艳香就是农村蒸花馍的高手。一个小小的面团在她手里不大一会儿,就会变成花蝴蝶、小老虎,村里谁家有事都请杨艳香来帮忙。郑成高儿时就这样跟着母亲走东家串西家,母亲在案板上捏面团,他就蹲在地上学着母亲玩泥巴。

中学毕业后,郑成高没有像村里的同龄人一样外出打工,而是一门心思钻研起泥巴来。

看着他每天足不出户,在屋子里照着报纸上的图片用泥巴捏来捏去,父亲无奈地说:“这孩子要玩物丧志啊!”母亲看街坊邻居笑郑成高捏的东西是四不像,心疼地说:“孩子,你没有人教,能搞出什么名堂?”

母亲的一句话,点醒了郑成高。

他想:“是呀,我不能光埋头拉车,不抬头看路呀!可问题是谁能教我泥塑呢?”没有老师怎么办?郑成高便向同学借了一本美术书,认真学习起美术基础知识。

玩泥巴的核心问题是泥,泥的质量好坏决定着泥塑的成败。一直以来困扰郑成高的问题是他的泥塑作品一干就裂开了。母亲见了说:“我见人家扎纸人的,在做纸人的泥头时,都要在泥里搅上棉絮或纸浆,你不会也试试!”果然,在泥中搅入棉絮后,泥土干裂的问题解决了。在不断摸索中,郑成高又相继解决了泥土干湿软硬的问题。

在实践中,他深深地感到理论知识的匮乏。于是,一有机会他就想办法学习。村里有位退伍军人在部队当兵时,接受过军地两用人才培训,有本捏面人的书,他便借过来如饥似渴地学习。

2002年6月,郑成高出车祸腿部骨折,在家静养的日子里,他每天吃过晚饭就钻到屋子里,对着泥巴发呆,有时一坐就到了次日凌晨。在全神贯注的凝思中,郑成高悟得了泥塑的要领。于是,一件件栩栩如生的作品应运而生。同学来探望他,进到屋里,面对他的作品大呼:“几个月不见,你的泥塑水平提高不少啊!”

在一个夏日的夜晚,邻居们围坐在一起乘凉,回忆起过去的生活,有人便提议让郑成高试着把过去的生活场景给捏出来,郑成高欣然应允。

十几天后,郑成高真的用泥巴把20世纪70年代的生活场景再现了出来,鞭牛春耕、辘轳汲水、围观棋艺、挥杵捣米、吹拉娱乐、油灯夜话、鞭炮闹春,一尊尊泥塑栩栩如生,令人遐思。

苦心人,天不负。这几年,不断有人聘请郑成高去做泥塑活儿。2012年冬天,洛阳一家企业要为一位有突出业绩的工人塑半身铜塑,请郑成高先做好泥塑半身像,然后再翻砂制模,铸成铜像;2013年春天,河北一个大型旅游景点,请郑成高前去塑像……

图①为郑成高泥塑作品。

图②为郑成高。

本报记者 杨 帆 摄