本报记者 张 鹏

焦作体育,在全省体育界称得上一张亮丽的名片,优势项目、代表人物的经典传奇绝大多数市民都能信手拈来,如数家珍。

但就在这张亮丽的名片上,一项项烫金溢彩的荣誉却“养在深闺人未识”,一个个蜚声赛场的健将却“墙内开花墙外香”。

两个亚运会冠军、三个亚洲锦标赛冠军、二十五个全国冠军、六十八个省运会冠军……这就是近年来焦作市业余水上运动学校培养及输送出的运动员取得的成绩,而这些运动员及其成绩的背后,焦作市业余水上运动学校总教练、赛艇队主教练常伟功不可没。

1971年,常伟出生于驻马店市遂平县。1986年,热爱体育运动尤其对赛艇情有独钟的常伟,离开难舍的家乡和执意劝阻的父母,到省水上运动管理中心(原省水上运动学校)从事专业训练。满腔热情的常伟,自身条件并不算特别出色,但凭借吃苦耐劳永不言败的拼搏精神,在1989年全国第二届青年运动会上获得了男子轻量级四人单桨无舵手的金牌和轻量级双人双桨无舵手的银牌。

1994年,常伟参加完第七届全国运动会后退役。已将赛艇运动融入生命的常伟选择了到我市业余水上运动学校担任教练。一样的赛艇,常伟开启了一段不一样的人生。

当时,市业余水上运动学校的水上训练基地位于修武县的马鞍石水库,条件简陋、出行不便,特别是冬季大雪封山之后,日常的生活用品都得靠人力步行往返十余公里从山外背进去。因为热爱,常伟无怨无悔。

1998年,市业余水上运动学校的水上训练基地搬到了孟州市西虢镇的顺涧水库,条件虽然没有明显的改善,但矢志为自己钟爱的项目奉献一生的常伟早已习以为常,他把全部精力和心思都用到了带队伍抓成绩上。

多年来,常伟一直以校为家,一年四季和学生们同吃同住在学校,有时训练任务紧,春节不放假,他就把家人接到学校过春节。2013年年底,身在驻马店老家的父亲突发疾病,作为独子的常伟,正在带领队伍备战省第十二届运动会。处于两难困境中,常伟一方面安排好日常训练,抽出时间马不停蹄地赶赴老家带着父亲求医看病,安顿好后,便不分昼夜赶回学校带队训练。在他的带领下,经过全体参赛人员的共同努力,出色地完成了省十二运会任务,为我市代表团实现历史性突破作出了不可磨灭的贡献。但是,常伟永远地失去了他的父亲。

通过坚持不懈地学习,常伟的理论知识和实践能力得到了极大地提高。但体育训练不比工业生产,一项技术一个模具就能生产出一批优秀的产品,必须要针对不同队员的不同特点,为他们量身打造与众不同的训练计划。常伟在这方面可谓独具慧眼。全国冠军郭书敏,是常伟1999年在农村中学选材时发现的,该队员有很强的吃苦耐劳精神,训练积极性高,理解能力、反应能力高于常人,但不足之处在于体育基础差、身材不太高。常伟结合郭书敏的特点和特长,科学安排具有针对性的训练,经过一段时间的训练,该队员成绩提高很快,2001年进入省水校,2003年获得全国锦标赛冠军,达到国家级健将标准。

为了提高训练水平,增强训练的科学性,常伟不断探寻科学训练规律,研究符合青少年特点的训练方法,避免揠苗助长现象的发生。他因地制宜地制作训练小器械,切实提高训练质量和效益;运用科学合理的训练手段,努力提高运动员的专项能力和技战术水平。

为了扩大招生范围,积极探索培养高水平后备人才的新路,从学校中发现和选拔人才,建立广泛的招生合作对象。为了发现、培养、输送更好、更多的优秀后备人才,常伟每年都要不辞辛苦地到焦作辖区的学校进行招生,往往为了一个学生,要跑学生家里好几趟;为了留住一个好的苗子,他自己贴钱为运动员购买营养品。和外省学校合作,建立招生基地,采取多重并举的方法,提高基层体育教师的输送积极性。经过努力,目前该校在辖区内、省内、外省都建立有招生基地,为人才资源的广泛利用提供了强有力地保障。在他的精心指导、培育下,已先后向八一队、省水校、郑大体院输送苗子队员三十余名。

记者手记

何为工匠精神?工匠精神绝不仅仅是一项技能,更是一种意志品质。常伟用自己的言传身教,向人们诠释了体育界的工匠精神。

他凭借吃苦耐劳、永不言败的拼搏精神,追求着自己运动生涯的极致。他不惜花费大量的时间与精力,从学校中发现和选拔队员,并建立广泛的招生合作对象,只为找到优秀的苗子。他不断探寻科学训练规律,研究符合青少年特点的训练方法,只为将他们培养成才并尽可能地延长他们的运动寿命。

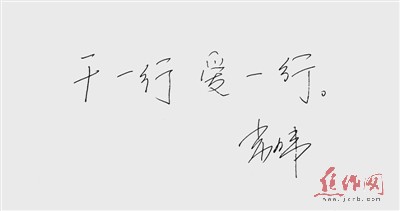

河南省第十二届运动会结束时,常伟曾在朋友圈里写道:“卧薪尝胆四年,激情奋战数月,斩获金牌十余,谢天谢地谢人。”或许这也能称之为常伟对工匠精神的一种自我解读吧。①6