开栏的话

在我市建市60周年之际,为热情讴歌在焦作革命建设和经济社会发展中作出突出贡献的英雄模范,市委组织部、宣传部、统战部、焦作军分区政治部等12部门组成评选活动组委会,组织指导全市上下评选出了223位“时代丰碑”焦作英模人物。

为与广大读者一起重温那些触及人们灵魂的英模事迹,学习他们的崇高精神,凝聚焦作转型发展的蓬勃动力,为焦作早日跻身全省“第一方阵”贡献力量,本报将选择部分“时代丰碑”焦作英模人物进行深入采访,在《时代丰碑 焦作建市60周年英模榜》栏目陆续刊出,敬请垂注。

她生长在太行山,战斗在太行山,劳作在太行山,奉献在太行山……她就像太行山上一棵不老的苍松,狂风吹不倒、野火烧不死、刀斧砍不断。

而今,岁月已为这棵苍松刻下了96道年轮。这些年轮中,记载着她在太行山上与日本侵略者刀枪相对、直面拼杀的浴血经历,镌刻着她为焦作解放而赴汤蹈火的战斗足迹。在我市建市60周年之际,记者走近这位被评为“时代丰碑”焦作英模人物的老战士,去聆听她一生中的风啸马嘶。

讨饭路上加入武工队

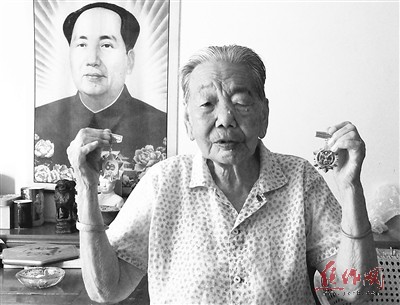

96岁的年龄,70年的党龄,记者面前的郜文英老人,身体硬朗、行走自如,而且爱说话、大嗓门、抽旱烟、直性子,让人依然能感觉出当年女游击队员那股干练洒脱的劲儿。

1921年8月,郜文英出生在中站区龙翔街道麦秸河村一个贫困的农家。“家里一贫如洗,娘生下我就去要饭。我从记事起也是要饭,近处要到西张庄、双庙、北野、十二会等村,远处要到山西晋城、长治。”郜文英挽起裤腿说,“地主家的狗把我的腿咬烂,现在还有疤。要饭时,通常走到天黑后,我就在山里的路边草窝里捱上一夜。”

12岁那年,郜文英被送到临近村子一户姓毋的农家当童养媳。毋家是个由18口人组成的大家庭,年幼的郜文英不仅每天要给全家人洗衣做饭,还要下地干活。18岁那年,她与丈夫圆房并于次年有了儿子。可惜好景不长,连年大旱开始了,毋家也闹上了饥荒,郜文英和丈夫又被分出门另过,独自讨生活。

战争年代,兵荒马乱,讨生活岂是容易的事?1941年的一天,郜文英的丈夫背着柴火去城里卖,却被人诬告说是偷来的,皇协军不分青红皂白就将其人头割下了。郜文英掩埋过丈夫的遗体后带着2岁的孩子走上了讨饭的路。

那时,饥荒严重,郜文英娘俩几天都难要到一口吃的。“不能眼瞅着让孩子饿死。”郜文英作出狠心的决定——把儿子送给别人。一个木匠答应用两块银圆收养这个孩子。郜文英拿出一块银圆跟儿子吃了最后一顿饭,从此母子别离。

战争加灾荒,百姓无活路。一两年之内,郜文英的父母和姐妹饿死在去山西逃荒的路上,两个兄弟被日本侵略者杀害,娘家原本七口人,现在只剩下郜文英孤零零一人。而丈夫家又拒绝收留她,丧父失子的郜文英几

乎走到了绝路。

1944年的一天,几天没吃饭的郜文英踉踉跄跄地走在山里的讨饭路上。“我感觉身后有人跟着,担心是劫道的坏人,可想跑又跑不动,索性坐在了地上。后边的几个人来到我面前,问我家里还有什么人,想不想参加抗日队伍。我当时毫不犹豫地说了个‘想’字。那些人又说打鬼子有危险,问我怕不怕。我说命都快没了还怕啥呢,就是戳破了天我也不怕!”郜文英回忆这段情景时,站起身来,挥动手臂,说话声调高了许多。

“我站起身来就要跟他们走,可他们说我皮包骨头,身体太弱,没法打仗,就把一小布袋小米递给我,让我养养身体再说。”郜文英说,“3个月后,我就加入了他们的队伍。我后来知道,这支队伍就是太行八区游击队焦作武工队。”

太行山上浴血抗战

“刚进队伍时没有枪,我用一根棍子上操站队。后来,组织给我发了一杆老套筒,还有3颗子弹和1颗手榴弹。打仗时,我把手榴弹挂在胸前,随时准备和鬼子同归于尽。”郜文英说,“我打过很多次仗,也受过好几次伤,差点儿就没命了。”

1944年冬,郜文英跟随部队在晋城一带打游击。“那时,山沟里的雪能埋住双腿,我们打伏击时就趴在雪窝里,时间长了,游击队员一个个都变成了雪人。那时候,我们经常是几天都吃不到热饭,有时候连盐都没有。”郜文英回忆,“1945年,队伍转战焦作一带,仗打得就更多了。”

“回到焦作北部山区,我路熟,几乎所有路要饭时都走过,所以很多次行军打仗我都是向导。”郜文英说,“队伍刚到红砂岭我们就跟日军干上了。日军在那里盖有炮楼,我们发现一个日本兵站在远离炮楼的地方,就想干掉他。为避免开枪把炮楼里的鬼子引来,我就和几个游击队员悄悄向这个日本兵迂回靠近。他发现我们后就向炮楼跑,我们6个人在后边追,我跑在最前边。就在快追上他的时候,日本兵挥刀向我砍来,我一躲闪,刀砍在我左胳膊上,我流着血继续追。其他队员见我负伤,就停下了追赶的脚步,结果让那个日本兵逃了。”

“还有一次战斗,是在西张庄村一带。队伍正顺着山坡走,突然日军从山上朝我们开火,接着就冲了下来。我们的队伍被打散了,我也拼命跑。一个紧追在我后边的日本兵,举起枪上的刺刀向我戳,我猛一低头,刺刀从我脖子后面滑过。我踉跄一下继续跑,正巧前边是个断崖,我不顾一切跳了下去。”郜文英说。

“后来听战友说,武工队队长杨聚合派了两个民兵去沟底下找到了我。他们把昏迷不醒的我从沟底背上来,又送到山西稷山根据地。我治疗了两个多月身体才恢复。”郜文英说,“可惜那两个送我的民兵,在返回部队的路上被日本兵抓住,用刺刀杀害了。”

在一次战斗中,郜文英正弯腰去救一个伤员,不料日本兵已到身后,用一把刺刀狠狠地刺进她的屁股,使她留下一块大伤疤。

自甘清贫度余生

采访中,郜文英不时拿起一尺多长的旱烟袋抽上几口。这旱烟,她已经抽了70多年。

老人说,抽旱烟是在当武工队员时学会的。那时候,她到处跑着打游击,饥一顿饱一顿,就落下了胃疼病。一位郎中教她用烟油活点儿水喝,没想到还真能止住痛。后来,她喝了几次,加上冬天爬冰卧雪想借抽口烟暖暖身子,就这样她抽旱烟上了瘾。

在迎接焦作解放的斗争中,郜文英参加过“肃匪反霸”、减租减息等工

作。1946年1月,郜文英加入中国共产党。新中国成立前夕,武工队奉命南下,郜文英则留在当地。她先后担任过中站区龙洞乡许河村农业互助组组长、村党支部副书记。之后,她从许河村搬到解放区上白作村,一直居住至今。

然而,郜文英离开队伍后和部队失去了联系,她的档案也在动乱时期遗失,无法证明其抗战经历,因而她一直没有得到应有的待遇。而她也从不以功臣自居,从未向国家提出过任何要求。年近七旬时,她还坚持下地干活。

在劳动之余,她经常深入部队开展拥军工作,给刚入伍的战士讲抗战经历,她因此先后被评为河南省、焦作市拥军优属先进个人,还被评为感动焦作“十佳母亲”。

2001年,在村干部的帮助下,郜文英终于和失联多年的武工队队长杨聚合取得了联系。两个曾经出生入死的老人在电话里泣不成声。得知郜文英的情况后,杨聚合很快给她出具了证明:“郜文英在我部下当武工队员,是英雄,受过奖,很能干,造地雷,埋地雷,杀敌勇敢。她参加过很多次战斗,有红砂岭战斗、石沙河战斗和解放博爱、焦作的战斗……”

上世纪60年代,在组织的帮助下,与郜文英失散近20年的儿子重新回到她的身边。如今,老人家四代同堂,其乐融融。

“这就是剩下的那一块银圆。”老人拿出银圆给记者看。她说自从离开孩子后,就把这块银圆缝在衣服里,啥时候想孩子了就拿出来看看。

如今,郜文英每月都能领到600元在乡复员军人补助金。记者留意到,她家的房子几乎没有装修,也没有像样的家具,一切陈设都很简朴。对于这一切,老人说:“很多战友都牺牲了,我是从死人窝里爬出来的,够幸运了!现在的生活跟过去的日子比,已经好到天上去了。”

耐贫耐寒、坚强坚韧,郜文英,如同生她养她的太行山上的一棵苍松。

欢迎提供采访线索

《天南地北焦作人》栏目记者联系方式:

热线电话:(0391)8797351

手机:13938163209