核心提示

焦作与北京之间,有一座艺术之桥。桥的一端,是一群上至七旬、下至豆蔻之年的热爱朗诵艺术的焦作市民;桥的另一端,是北京语言学会朗诵艺术研究会及多位国内著名演播艺术家。

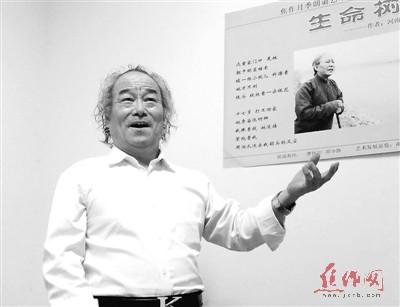

架起这座朗诵艺术之桥的人,就是从我市走出的中国诗歌学会朗诵演唱专业委员会委员陈宝星。

年届七旬,双侧股骨头坏死,口袋里总装着速效救心丸;每日起早贪黑,拄着拐杖四处奔波;没有收入、只有付出,倾尽退休工资,全情投入事业……陈宝星几乎是在拼着老命架设这座艺术之桥。近日,本报记者走近这位老者,看他如何用朗诵艺术回报故里。

幼时幸遇擎灯人

七一前夕,焦作市政协之友联谊会、焦作市朗诵与语言艺术学会等联合举办了一场庆祝建党95周年诗歌朗诵会。一位老者拄杖登台,声情并茂地朗诵了一段歌颂党、歌颂新中国的诗作。这位老者,就是陈宝星。与他同台表演的,还有市朗诵与语言艺术学会的20多名会员。这些会员都是由陈宝星带进朗诵艺术之门的。

朗诵是语言与表演相结合的艺术,也是人们一种高雅的爱好。至今,这种艺术的普及面尚不广泛。在全省地市中,拥有民间朗诵艺术团体的为数不多。

我市朗诵与语言艺术学会成立于2014年,而普及面较广的焦作月季朗诵艺术团,已成立5年,骨干成员有百余人。这些人中,年长者逾七旬,年幼者仅12岁。这两个民间艺术社团,都是陈宝星一手组建起来的。

推广普通话,弘扬朗诵艺术,繁荣焦作文化,是陈宝星组建这两支艺术团体的初衷,同时也是他回报故里、为家乡作贡献的实际行动。

陈宝星祖上几代人都生活在怀川大地。他1947年生于焦作矿区,少年时期除了在学校和家里外,大部分时间都在“少年之家”(市少年宫前身)度过。

上世纪50年代末,由于一场“反右风”,少年宫里被“刮”进了好几个大城市来的文艺家。其中一位艺名叫马列,是北京人。马列原名叫什么被人忽略了,但大家都知道他毕业于鲁迅艺术学院,是前苏联专家为共和国培养的早期表演艺术家,曾担任河南省话剧团团长。

应当说,这一批老师的“时乖运蹇”,却给刚刚建市、文艺基础薄弱的焦作送来一批文艺骨干,也给当时的孩子带来了好运,陈宝星就是其中一个。他跟这些老师学绘画、书法,跟马列学音乐、发声、朗诵、唱歌、表演,染上了一身艺术细胞。马列老师还手把手向他传授北京人民艺术剧院的话剧段子。陈宝星当时正是学语言的时候,由于与马列朝夕相处,还学会了一口地道的北京话。

少年时打下的文艺基础,让陈宝星受益匪浅。参加工作后,他成了单位的文艺骨干,组织文艺队,排演样板戏,走到哪里都是“香饽饽”。

街头走来“疯癫人”

2007年,陈宝星退休后来到北京儿子家里颐养天年。京城社会文化活动丰富,爱好文艺的陈宝星经常观看各类演出。一次,北京东城图书馆举办朗诵活动,陈宝星报名参加。没想到,他一下台就有人问“您是从哪个团退休的?”原来,大家都把陈宝星当成了专业文艺团体的人。

随后,陈宝星引起了我国著名演播艺术家、朗诵界泰斗、时任北京语言学会朗诵艺术研究会会长曹灿先生的注意。得知陈宝星幼年得到过马列面授亲传,对马列十分敬重的曹灿非常高兴,给陈宝星许多专业指导,并介绍他认识了殷之光、冯福生、瞿弦和、虹云、詹泽、胡乐民等多位国家级大腕。由此,陈宝星得到人生第二次学艺机会,使他的艺术水平进一步提高,理论和语言表演水平有了质的提升。

2011年清明节,陈宝星带着一家人返乡祭祖。他站在高高的凤凰山上,一个念头忽然飞进脑海:我虽然没有钱给老家铺路修桥,但能利用朗诵语言特长和艺术人脉资源,为老家架起一座连接北京的文化桥梁,以回报怀川大地!

说干就干。清明节后,陈宝星一个人留在焦作。此后,公园里、广场前、街心游园中,人们常见到一个老头在激情飞扬地朗诵诗歌。原来,陈宝星想用这种方式推广朗诵艺术。可几天下来,路人纷纷躲着他走,有人说:“这老头像是剧团下来的,看起来脑子好像受过刺激!”

路人的话刺激了陈宝星。“怎样才能不让大家把自己当成精神病人呢?”陈宝星印制了朗诵艺术宣传条幅,购置了讲课用的书写板、黑板架、音响设备等,每天到街头游园和广场进行朗诵表演。

每天顶着星星出门,伴着月亮回家。中午一块面包、一瓶矿泉水、一根火腿肠,吃完就接着搞宣传。

就这样,陈宝星奔波了4个月。一天,这个孤独、执着的老头没有出现在街头——他因急性心肌梗塞,住进了医院。

焦作涌起朗诵声

医院病床上,陈宝星有一种惶恐不安的感觉。他不是怕生命终结,而是忧心如果死去,他推广朗诵艺术的计划就会搁浅。

病情刚稳定,他就出院筹建朗诵艺术团。在有关人士的大力支持下,焦作月季朗诵艺术团终于在2011年8月下旬成立。巧的是,朗诵艺术团成立当天,正是他的生日。陈宝星有些动情:“这分明就是我的艺术新生。如果我倒下了,这个朗诵艺术团就是我生命的延续!”

朗诵艺术团成立不久,陈宝星计划在中秋节举办艺术团成立后的首场诗歌朗诵会。可是,连绵阴雨一直延续到中秋节那一天。眼看朗诵会要被雨水泡汤,陈宝星急了。他带领大家来到月季花园酒店,租下一个宴会厅,使中秋诗歌朗诵会如期举行。

“1000多元的场地租用费,陈宝星自掏腰包。他说权当给儿子又办了一场婚礼。”月季朗诵艺术团常务副团长秦继利说,“那时,他每月的退休工资不到2000元,可每月的手机话费就高达数百元甚至上千元。”

团队建设、人员培训、活动开展等事务都需要陈宝星操劳,他夜以继日地工作。他连续一个多月每晚熬到后半夜编写讲义,根据名家讲座、大专院校教材和自己的感悟,编写了篇幅达10多万字的朗诵培训讲义。白天,他在培训班上授课,对学员逐个进行发声、语

调、语气、节奏、情感等专业指导。

许多市民从说不好普通话到能够放声朗诵,从小家庭走向大舞台,他们的文化素养和个人气质得到提升,言谈话语、举手投足都在发生改变。

几年来,陈宝星带领这支朗诵团队从公园培训点、课堂里走出,进厂矿、到高校,逐步涉足大型活动场所,进而赴郑州、洛阳、鹤壁等地开展交流活动。

2014年秋,市朗诵与语言艺术学会根据市委宣传部的安排,开展了《百位共产党员百篇小传》朗诵巡演活动。巡演脚步走遍焦作各县(市)区,共计演出11场。2015年,陈宝星等又组织举办了庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年诗歌朗诵会。

2013年,在中央人民广播电台第三届“夏青杯”朗诵大赛即将举办之际。为进一步推动焦作群众性朗诵艺术活动开展,陈宝星拖着两条股骨头坏死的双腿,几次进京联系参赛事宜。他直接找到夏青先生的遗孀葛兰老师陈述愿望,最终使这次大赛在我市设立了北京赛区焦作分赛场。2015年,我市又成功举办了中央人民广播电台第四届“夏青杯”朗诵大赛焦作赛区的赛事。

如今,陈宝星不孤独,他点燃的朗诵艺术之火,在怀川大地越燃越旺。