创业

筚路蓝缕,以启山林。《焦作日报》在艰苦的条件下诞生,最初的一批报人面对缺钱、缺人、缺印刷设备的“三缺”窘境和不信任、不配合的舆论压力,不畏艰苦,迎难而上,意气风发,负重前行,工作上高标准,生活上低要求,凭着初生牛犊不怕虎的劲头,迅速打开局面,使报社各项工作走上正轨。

探索

《焦作日报》最初的一批报人都是当时焦作文化界的精英,可谓往来无白丁,但大家都没有办过报纸。怎么采访?怎么写作?怎么编辑?在哪里印刷?都要从头开始做、从零开始学。大家白天四处奔波采访,晚上就挤在小平房里写稿,互相交流心得,在业务上力求精益求精。当时,新华社电讯需要收报员每天头戴耳机接收并编写成电码,然后再由译电员译成文字,供报纸采用。由于工作量大,每个校对每天至少要抄写几十篇电文,几乎每个校对的手上都磨出了厚厚的茧子。在探索中前进,《焦作日报》通过宣传党的路线、方针、政策,找准了定位,掌握了规律,明确了方向。

停刊

1961年,国家处于困难时期,由于新闻纸紧缺,除了《河南日报》保留外,全省各地市报纸全部停刊。焦作日报社从总编辑到普通工作人员都各奔东西,有的人后来又重返报社,有的人再也无缘回来,但不管大家身处何处,都为曾经是一名《焦作日报》老报人而自豪。

小平房里创刊

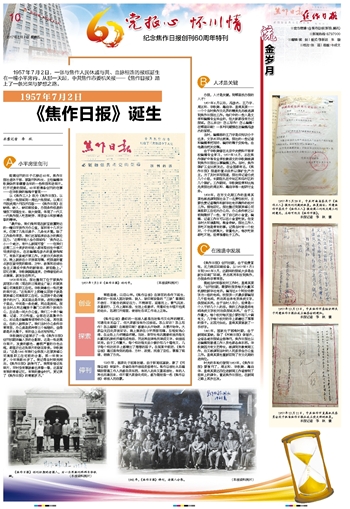

距离创刊的日子已接近60年,焦作日报社退休干部、原副刊科科长、主任编辑华秋娴依然珍藏着当年的一些样报和老照片。打开泛黄的报纸,60年前筹备创刊的往事一一在华秋娴的脑海中重现……

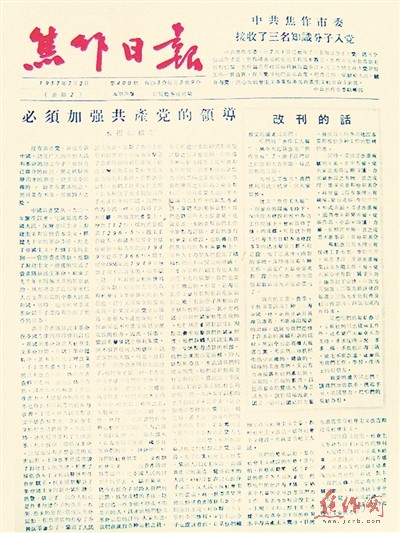

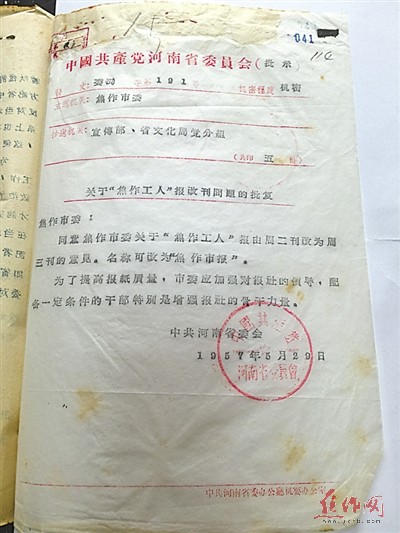

从《焦作工人》改为《焦作日报》,从一周出一张报纸到一周出六张报纸,从周三刊改成周六刊四开四版……《焦作日报》在缺钱、缺人、缺印刷设备,办报条件极差的情况下顽强生长、做大做强,体现了一代又一代焦作报人吃苦耐劳、艰苦奋斗和拼搏进取的精神。

“最开始,我们借用现在新亚商厦附近的一幢旧平房作为办公室,面积有十几平方米,仅摆了几张旧桌子、几条长木凳。除了工作条件艰苦,我们还面临来自各方的舆论压力:‘这帮年轻人会办报纸吗’‘焦作这么小一个地方,有什么新闻可登’……但我们这帮二三十来岁的年轻人都有股初生牛犊不怕虎的劲头,在总编辑冯彦杰的直接指挥下,有条不紊地开展工作。大家白天奔波采访,晚上就挤在小平房里写稿,把报道的重点放在宣传党的路线、方针、政策和总结社会主义建设中焦作的新做法、新经验上。”回忆往事,华秋娴娓娓道来,仿佛曾经的点点滴滴,就发生在昨天。

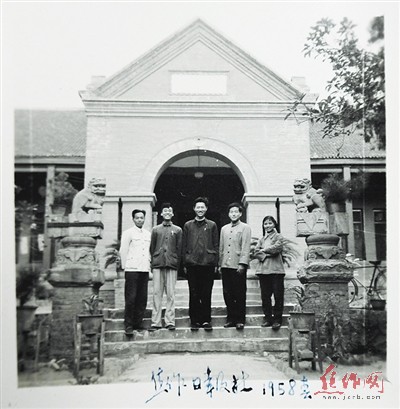

1958年年初,报社搬到了位于原焦作宾馆东小院(现在的三维商业广场)的原英福公司高级职工住宅。华秋娴拿出一张泛黄的照片说:“这张照片上那幢尖顶房子就是原英福公司高级职工住宅,尖顶房子是这幢房子的大门,其实里边是平房。进到这幢房子里边,中间是一条走廊,两边是房间。报社当时占用这幢房子靠门口的两个房间办公,左边是一间大办公室,我们二十来个编辑、记者,不分科室,全部在这里集中办公,右边是总编辑等领导的办公室,再往里边,住的人就很杂了。我们当时办公条件非常艰苦,办公桌是那种带三个抽屉的,坐得都是木头凳子,有的坐上去还吱吱响。”

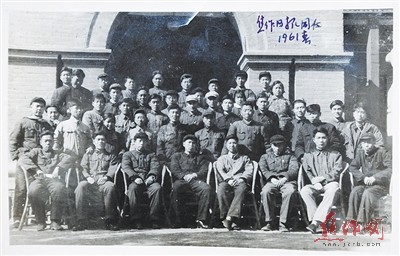

华秋娴向记者展示了一张《焦作日报》创刊初期采编人员的合影照,这是一张老黑白照片,发黄的颜色、磨损严重的白色边框,都显示出这张照片的弥足珍贵。华秋娴说:“这是1961年我们全体报人在原英福公司高级职工住宅前的合影,那一年我24岁,今年我都80岁了。我记得当时照完相后,《焦作日报》就停刊了。我很珍惜这张照片,平时没有事就拿出来看一看,这里面有我的青春记忆,有我的黄金时代,更记录了《焦作日报》的青葱岁月。”

人才是关键

办报,人才是关键。到哪里找办报的人才?

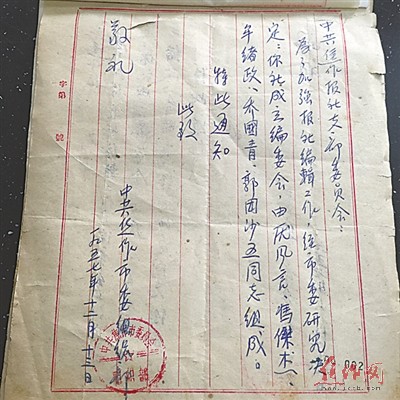

1957年6月以后,冯彦杰、王乃宇、周正和、华秋娴、籍启华、皇甫其棠……一个个当时焦作文化界的精英先后被选调到焦作日报社工作。他们中的一些人是文学和编辑专业毕业的,但大家都没有办过报纸。怎么采访?怎么写作?怎么编辑?在哪里印刷?一系列问题摆在总编辑冯彦杰的面前。

当时,编辑部的王乃宇是旧知识分子出身,文字水平比较高,报社的一些记者和编辑常把写好、编好的稿子交给他,由他最后把关定稿。

由于华秋娴曾在北京中央燃料干部学校编辑专业学习,1957年10月,正在焦作煤矿中等专业学校教语文的华秋娴被调到焦作日报社从事编辑工作。当时,焦作煤矿工业比较发达,在全国都有名,《焦作日报》报道的重点自然以煤矿生产为主。为了及时采写报道,报社将记者分成几个小组,长期驻扎在中站区和马村区的几个煤矿。工作期间,华秋娴经常和比她先来报社的周正和、籍启华等一起研讨业务。

1958年,在市文化局工作的皇甫其棠也被选调到报社当了一名责任校对,主要负责记者稿件和新华社电讯稿件的校对工作。据他回忆,报社搬迁到原英福公司高级职工住宅内办公后,办公条件较之以前稍微好了一些,有了自己的小食堂,编辑、记者工作日可以在小食堂吃饭。但受当时大环境影响,粮食奇缺,报社工作人员吃不饱是常有的事。记得当时有一个校对,个子比较高大,饭量也大,每次吃饭都吃不饱,经常饿着肚子工作。

在困境中发展

《焦作日报》创刊初期,由于经费紧张,无力购买印刷设备,从1957年7月2日到1961年2月,这期间的报纸大多是由新乡印刷厂印刷,然后再用车拉到焦作,办报条件非常艰苦。

提起当时排版校对工作时,皇甫其棠说:“创刊初期,需要收报员每天头戴耳机接收新华社电讯,编写出4个阿拉伯数字为一组的电码,收报员一天最多要编写几千组电码,然后再由译电员译成文字,供报纸采用。由于当时人手少,经常是一个人干好几个人的活。我的工作就是将电码译成文字校对后供报纸采用。”由于工作量大,每个校对每天至少要抄写几十篇电文,几乎每个校对的手上都磨出了厚厚的茧子。正因为如此,皇甫其棠练就了一手好字。

1961年,国家处于困难时期,由于新闻纸紧缺,除了《河南日报》保留外,全省各地市报纸全部停刊,焦作日报社从总编辑到普通工作人员也都各奔东西。华秋娴因为有文艺特长,被调到市教育局工作,后又被调到当时的人民委员会办公室工作。皇甫其棠也重新回到了市文化局的老岗位。

时光的车轮行驶到1983年,《焦作日报》要复刊了,周正和、华秋娴、籍启华、皇甫其棠这四位老新闻工作者接到了组织上的调令,重返焦作日报社,在新闻之路上再次出发。