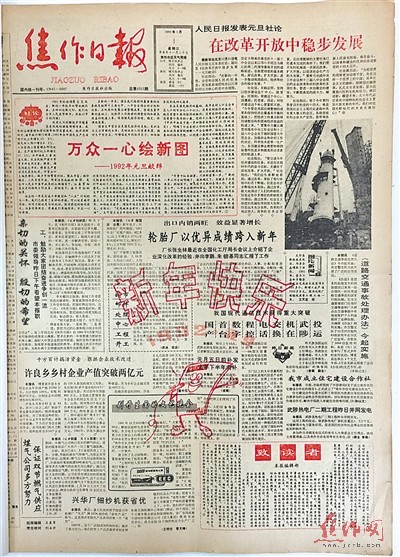

“亲爱的读者,根据市委决定,《焦作日报》从今天起改为对开四版大报,呈现在您面前的是扩版后的第一期报纸。这是本报全体同仁敬献给您的新年第一份礼物……”1992年1月1日,《焦作日报》一版刊发《致读者》,拉开了《焦作日报》由四开小报改为对开大报的帷幕。这一天,也成为《焦作日报》发展史上的一个重要节点。

从1983年5月1日复刊出版小报,到1992年1月1日小报改大报,8年多时间里,《焦作日报》各个方面都有明显进步,拥有了一大批忠实读者。以四开小报改对开大报为契机,焦作日报社步入发展快车道,在此后的20多年时间里,一代代报人在逐梦的路上披荆斩棘,推动报社全面发展。现如今,报社经营领域越来越宽,《焦作日报》一枝独秀已成为历史,《焦作晚报》、焦作网、焦作日报新媒体“两微一端”、城市电视、楼宇电视、阅报栏全面开花,形成了百花齐放的局面。

扩版 顺应潮流快发展

1991年的焦作,经济发展态势良好。

据市统计部门当时统计,1991年全市国民生产总值比上年增长12.8%,城乡居民收入比上年增长8.5%;工业坚持提质量增品种促效益,总产值比上年增长17.5%;农业战胜严重干旱等多种自然灾害,粮食、棉花均获大丰收,粮食总产量创历史最高纪录;外贸出口大幅度增长,城乡市场繁荣兴旺,商品丰富,物价稳定,人民安居乐业。

“四开小报已经不能满足我市经济社会快速发展和人民群众对文化的需求。”时任报社副总编辑李斌说,“经过报社党委慎重研究决定,向市委申请将四开小报改为对开大报,这也顺应了当时全国报业发展的大潮流。”

时任报社副总编辑卢靖之清晰地记得当时的情形,他说:“市委对报社的申请很重视,很快批复同意《焦作日报》由四开小报改为对开大报,为报社增加20个人员编制,并在财力上予以适当支持。”

实践证明,《焦作日报》由四开小报改为对开大报后,采编人员展示才华的平台更大了,编校质量大幅提升,报社收入节节攀升,实现了社会效益和经济效益双丰收。

1992年9月,焦作日报社接收《焦作经济报》,接着出版了《焦作日报·经济版》。

这一年年底,《焦作日报》在全省报纸印刷质量评比中捧回了第二名的奖杯。

扩版 报社来了一批年轻人

“小吕,你明天就到焦作日报社去报到。”1991年11月30日22时许,温县县委宣传部通讯报道组组长赵士军敲响了吕正军的家门。

现在已是焦作日报社总编室主任的吕正军,谈起这段往事仍津津有味:“我之前知道《焦作日报》要扩版,有关领导也向我打过招呼,希望我去报社工作,但没想到这么快。”此时,吕正军的儿子刚刚出生10天,月子里的媳妇正需要人照顾。但报社的召唤让他无法拒绝,第二天他就交接完手头的工作,赶到报社报到了。

扩版前夕的报社,急需新鲜血液补充。

现任县区新闻编辑部副主任刘振毅也是这个时候成为报社一员的。“我当时在学校教书,经常往报社投稿,一看到报社招人的通知,就急忙报名参加了考试。”刘振毅说。经过严格的笔试、面试、政审之后,他终于圆了记者梦。

“张萍、姚国和、王建新等同志也是这一时期,成为报社一员的。”李斌记忆犹新地说。

1992年9月,焦作日报社接收了《焦作经济报》,原来在《焦作经济报》工作的陈华山、胡培军、杜文明等13人加入了焦作日报社这个大家庭。

李斌说,为使新进的年轻人迅速适应报社发展形势,成为合格的采编人员,报社采取请进来、走出去的培训办法,在邀请国内大报、大刊的编辑记者来焦讲课的同时,还组织年轻人到省内其他地市报参观学习。除此之外,报社完善考评机制,对新进的年轻人加强考核,从严要求。“多年之后,这些人都成了报社的中流砥柱,对报社发展功劳不小。”李斌说。

扩版 实现1+1>2效应

“改大报,不仅要体现在版面的倍增上,更要体现在稿件、编排质量的提升上。”时任第一编辑部主任的张国柱说。

《致读者》中的誓言铿锵有力:“扩版以后,本报将进一步贴近群众,贴近生活,同人民群众保持最广泛、最密切的联系,从群众的实践中汲取智慧和力量,用文明勤奋的劳动来回报群众对本报的期望……”

“扩版后的《焦作日报》将继续坚持正面报道为主的方针,放声讴歌人民群众的英雄业绩,理直气壮地宣传人民群众创造历史、改造社会、建设新生活的英雄壮举……”

“扩版后的《焦作日报》,将继续把全心全意为人民服务作为根本宗旨。扩版以后,本报报道对象确定、各版版面分工、专栏设置、专版题目选择,都以市委的意图和广大读者的意愿为依据,努力满足读者不同层次、不同兴趣的需求……”

按照报社扩版设计蓝图,作为“操刀手”之一的张国柱,对《焦作日报》一版提出了近乎苛刻的要求:“每天一版要具备‘四大件’。”何谓“四大件”?他解释说:每天一版要有一个像样的头条、一个像样的倒头条、一张质量过硬的照片和一篇言论。这样的要求,放在今天也算是较高的标准,何况在25年前。

听着老报人的讲述,翻着业已泛黄的老报纸,一个个评论作者的名字映入眼帘:常平安、董庆昌、魏明忠、晋炎……时隔多年之后,张国柱仍然清晰地记得,1992年全年,《焦作日报》头版共刊登各类言论267篇。

张国柱说,扩版后,为了保障报纸有充足的稿源,报社安排更多的力量到采编一线,同时向新华社、《河南日报》等上级媒体约一些优质的稿件和图片。除此之外,报社还特别注重言论的写作,经常组织通讯员开座谈会,对社会现象、典型人物进行剖析,鼓励通讯员积极向报社投言论稿件。

《致读者》最后写道:“瑞雪之后,阳光更加明丽,空气更加清新,预示今年又是一个丰收年……”这似乎也预示着,从那一刻起,焦作日报人踏上了艰险与光荣并存的征程。

(本版照片除署名外均为本报资料照片)