疼痛,是人类的梦魇,它能把人折磨得死去活来、痛不欲生。而今,随着现代医疗技术的发展,白衣使者擎起科技利剑,开始对疼痛说“不”。在这些挑战疼痛病魔的白衣使者中,有一位善于创新的医生,他就是市人民医院疼痛科主任朱保国。

朱保国原是一名麻醉科医生,本可以凭着驾轻就熟的麻醉技术安稳地工作在手术室,可他却不“安守本分”,主动涉足麻醉领域的另一分支——疼痛诊疗。而疼痛专业在医学上属于交叉边缘学科,涉及神经科、外科、骨科等专业,甚至涉及精神科和心理医学。

“大约30%的成年人患有不同程度的慢性疼痛,每3个门诊病人中就有2人伴有疼痛症状,我国至少有1亿名疼痛患者。而今,疼痛已是造成人类劳动能力和生活质量下降的最普通、最直接因素。”朱保国说,“在医院普遍没有设立疼痛科之前,慢性疼痛患者找不到专门科室,徘徊在‘医院频繁换、科室来回转’的尴尬境地。这就是我要开设疼痛科的原因。”

有此想法后,他利用外出开会、学术交流等机会特意关注疼痛诊疗的最新进展。业余时间,他通过图书馆、网络大量汲取疼痛医学的最新研究成果。1997年,他向医院提出申请,开设疼痛科门诊。

没有专门诊室,他就在外科门诊加一张桌子。没有专门手术室,他就利用门诊手术室开展一些微创手术治疗。起初,他在不脱离麻醉工作的情况下从事疼痛专业,一周只有半天坐诊时间。

1999年的一天深夜,朱保国突然接到一个同学的电话。这位同学正在北京某医院进修,突然犯了腰椎间盘突出症,不仅右下肢麻木、疼痛甚至连走路都困难了。北京几家医院都建议他做开放性手术,可他担心出现并发症,不愿接受手术,便询问朱保国有什么办法。

朱保国说,可以用溶蚀性非常强的胶原酶对突出的腰椎间盘进行化学溶蚀,进而解除对神经的压迫,但他还没在临床上用过。他向同学介绍了治疗原理及过程,这位同学请求朱保国在其身上一试。

治疗成功了。当天,患者感觉右腿疼痛感明显减轻;3天后,患者可以自主行走;一个月后,患者重新回到工作岗位。这种胶原酶化学溶盘微创手术,开启了我市治疗腰椎间盘突出症的新纪元。

2003年,朱保国开始收治住院患者。在没有专门病房的情况下,他借用烧伤科、心胸外科等科室床位,由他负责治疗患者。直到2007年我国将疼痛科列为三甲医院的必备科室后,他才有了专门的病房。10张床、20张床、30张床,还是不能满足患者需求。那段时间,疼痛科一床难求,许多患者等床住院。市人民医院的疼痛科,终于为众多疼痛患者打开了一扇能看病的门。

三叉神经痛,号称“天下第一痛”。由于三叉神经病理性改变,患者面部一侧或双侧三叉神经分布区域呈现出电击、针刺、刀割般的剧烈疼痛,病人难以忍受。

博爱县一位50多岁的老汉,不幸患上这种病。得病8年间,其脸部不能与任何东西接触,所以他没有洗过一次脸、刷过一次牙,因为说话、咳嗽都可能引发疼痛,这位病人甚至没有说过一句完整的话。

这位老汉去过多家医院,看过多个科室,钱也花去了七八万元,可病魔依然折磨着他。2008年夏天,朱保国迎来了这位患者。朱保国在影像学加神经电生理联合引导下,在全市首次运用射频热凝温控技术损毁半月神经节的方法对其进行治疗。

第二天查房时,这位患者摸着自己的脸感激地对朱保国说:“朱医生,不疼了,8年来第一次不疼了!我能睡着觉了!”

仅一次治疗,8年疼痛一日消。这种治疗三叉神经痛的方法,具有操作简单、安全性高、疗效显著、并发症少、适应症广等特点,填补了我市一项医学空白。

以往对慢性疼痛的治疗,内科主要用药物,外科通常用手术。近年来,朱保国运用影像学、神经电生理学、软组织学、微创介入、射频技术、臭氧、银质针导热疗法、体外冲击波等最新医学技术,开创出一个个治疗各种急、慢性疼痛的新途径,为难以计数的疼痛患者解除了病痛,让他们重新扬起了人生的风帆。

记者手记

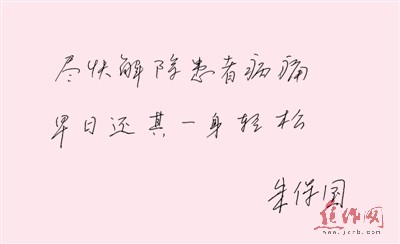

采访朱保国,感觉他的最大特点就是肩负着沉甸甸的“救死扶伤”责任。诚如他在座右铭上所写的那句话:“尽快解除患者病痛,早日还其一身轻松。”

为了早日还病人一身轻松,朱保国毅然走出手术室,离开他驾轻就熟的麻醉岗位,从“蹭”别的科室门诊桌椅、借别的科室病床做起,在我市医疗行业最早开设疼痛门诊、疼痛专科病房,继而运用一系列最新医疗成果,开创治疗各类疼痛症的新途径。

没有为患者解除病痛的责任感、使命感,他不会克服重重困难组建疼痛专科;没有医者的担当意识,他不会在医患矛盾突出的环境下大胆创新,引进新技术开展临床医疗。

如果每个人都能增强创新意识,开展创新实践,定会助力我市早日跻身全省“第一方阵”,而这就是我们学习“身边的榜样”的意义所在。