铸就科技创新的“多氟多动车”文化,跑出中国新能源汽车的加速度。

掌握六氟磷酸锂技术后,多氟多化工股份有限公司实现了从传统氟化工向精细氟化工和电子级氟化工的转型。多氟多以其强大的创新和颠覆基因,进军新能源汽车领域,成为新能源汽车领域强有力的竞争者。后六氟磷酸锂时代,多氟多以点带面,连续攻克了电极级氢氟酸、正极材料、负极材料和隔膜等技术难题。随后,在电池产业链中更是向下延伸,以材料电池为根基,多氟多开始向电机、动力总成等一系列新能源整车领域的关键技术发起冲击。2010年开始,多氟多研制出了完全拥有自主知识产权的动力锂离子电池,如今已形成年产3亿Ah的动力锂离子电池生产能力。多氟多向下游的布局初见成效,闭合全产业链初具雏形,形成了以新材料体系为支撑、以新能源汽车为引领、以电动汽车动力总成为核心的全产业链思维。

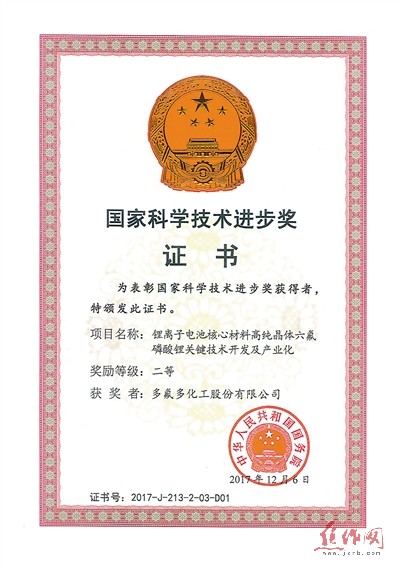

日前,多氟多锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化,荣获国家科技进步二等奖,为多氟多新时代全产业链思维,提供了更多遐想和付诸实践的空间。

锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发是多氟多人自主研发,历经8年攻关,凝聚多氟多人智慧与结晶,经历艰难险阻,研发出来的锂离子电池核心关键材料新技术。

这一技术先后突破了原料提纯、机械密封、低温、强腐蚀、无水无尘等苛刻条件的一道道难关,经过上千次的试验,从量的积累到质的飞跃,从点的突破到系统能力的提升,独辟蹊径,首创了以工业无水氢氟酸、工业碳酸锂制备晶体六氟磷酸锂的新型原料路径,实现了从产品工艺到设备全面“自造”,突破了六氟磷酸锂的技术瓶颈,提高了基础材料的制备技术水平和自给保障能力。

这一技术保障了国内锂离子电池核心原材料的供应安全、缩短了供货周期,保证了产品质量,降低了制造成本,提升了锂离子电池行业竞争力。目前,多氟多六氟磷酸锂产品国内市场占有率逐步提升至33%,产品替代进口,出口日本、韩国,成为全球市场份额最大的企业。

“三流企业做产品,二流企业做品牌,一流企业做标准。”该公司董事长李世江此前接受记者采访时,就表达了这样的经营理念。他认为,科技企业需要通过标准的制定和修订,站到创新的制高点,才能收获市场话语权。科技创新是第一生产力,也是企业最大价值的体现。多氟多打造的和谐共赢产业链,可用一个灵魂、两化支撑、三大新兴产业、四大版图来概括。一个灵魂是创新,即技术专利化、专利标准化、标准国际化;两化支撑是金融化和信息化,金融化是资产资本化、资本股份化、股份证券化,信息化是智能制造、智才集聚、智慧企业;三大新兴产业是新材料、新能源、新能源汽车;四大版图是氟化工、电子级化学品、锂电池和新能源汽车。

新时代的产业格局,不再是单纯产品的竞争、不是单个企业之间的竞争,而是平台的竞争、产业链整合能力的竞争、生态系统能力建设的竞争。李世江说,新能源汽车处于政策驱动向创新驱动转型的新阶段。多氟多的全产业链,就是建立在开放、共享、创新、协同的基础上,在产业链的关键环节和企业比较优势的交叉点上发力。2017年6月30日,李世江应邀参加了2017年国家制造强国建设专家论坛,他用创新的语言讲述了多氟多的创业故事,为实体经济的转型升级提供了“多氟多方案”。

在新时代背景下,多氟多如何构建开放、共享、创新、协同的全产业链?李世江睿智地提出四个关键:主动感知环境,认知自我,提高解决问题的能力;搭建平台,加强交流互动,与高手过招对话,在碰撞中凝聚能量;敢于担当、勇于探索,人人争当创客;打破边界、高度集成,在分享智慧、资源中协同创造更大的财富和价值。

在材料与电池领域占据上游话语权的多氟多并没有停下脚步。2015年,多氟多收购了河北红星汽车制造有限公司,并在邢台规划了占地1000亩的电池工厂和年产10万台的新能源汽车项目。毫无疑问,从材料到整车,如此纵深的闭合产业链在行业中并不多见。

之于全产业链思维,该公司总经理侯红军直言其核心要义即创新。他说,创新要秉持不唯上、不唯书、只为实的科学精神;要以科学的态度提高自我认知能力,从跟跑、并跑向领跑突破;要有“给我一个支点,就能撬动地球”的创新精神,密切关注氟、探索氟更广泛的应用领域。红星汽车董事长李凌云则诠释了多氟多《做好新能源,打造国民车》背后的思考。她说,多氟多要站在未来看现在,回到商业本质,在低成本、便捷和用户体验上下真功夫,为用户提供精准增值服务和及时共享服务,让用户满意成为持之以恒的追求。

多氟多打通从科技强到产业强、经济强的高速公路,构建了以新材料体系为支撑、以新能源汽车为引领、以电动汽车动力总成为核心的新能源产业链,形成了“互联网+汽车+新能源+资本”的新能源汽车大生态圈,完成了从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳,为实现中国制造向中国创造的转变提供了“多氟多方案”,为深化供给侧结构性改革展现了“多氟多智慧”。

⬆荣获国家科技进步奖。 温丰源 摄

⬅国家科技进步奖证书。 温丰源 摄