3月29日,周四。焦作师专历史学教授、覃怀文化研究中心主任程峰,正在整理最近收集到的碑刻内容,准备在当日下午举办的覃怀文化沙龙活动中,与其他老师们进行交流。

而此时,来自焦作师专的王建设、张全顺、谷东方、李彩虹、贾海婷、李海安、任勤等老师和来自河南理工大学的杨玉东、姚军玲等老师,以及焦作大学的郑心灵、娄扎根、樊廷亮等老师,也纷纷从戏曲、建筑、美术、历史等各自研究领域里挑选交流课题,准备参加覃怀文化沙龙活动。

在覃怀文化沙龙活动上,与会老师们热情地交流。有疑问要解惑,有发现要分享,还相互命题开阔思路。从焦作地方戏曲文化研究、怀梆艺术的传承、清化镇的商业经济、寨卜昌古村落的开发到太极拳文化产业的发展方向等,每个话题都涉及厚重怀川的“文化基因”。

这是记者参加覃怀文化沙龙活动的所见所闻。事实上,这个从2011年开始、每周四定期举办的文化沙龙活动,仅仅是焦作师专覃怀文化研究中心举办的一个特色活动之一。

2006年,焦作师专覃怀文化研究所创立,后改名焦作师专覃怀文化研究中心。在12年的时间里,该中心根植怀川文化,研究队伍从最初的两三个人到现在的三四十个人;研究方向,从最初单一的历史领域,到现在涵盖历史、美术、音乐、建筑、戏曲、文学、民俗等诸多领域;研究成果,从最初不起眼的两三篇学报文章,到承担省级、国家级人文社科研究项目。该中心已成为焦作文史研究的“高地”。

走进焦作师专覃怀文化研究中心,记者见到这样一群人:他们中年龄最大的已经66岁,年龄最小的不过20岁出头。多年来,他们牺牲了所有的节假日,用双脚丈量怀川的角角落落,细心、耐心地寻找怀川历史的“味道”,帮助怀川人找回乡愁。

云台山百家岩景点,是魏晋时期“竹林七贤”的寄居地。那么,这一结论的历史依据呢?多年前的一个深冬,由程峰、张全顺、任勤等组成的焦作师专覃怀文化研究中心百家岩考察团队,来到百家岩寻找答案。

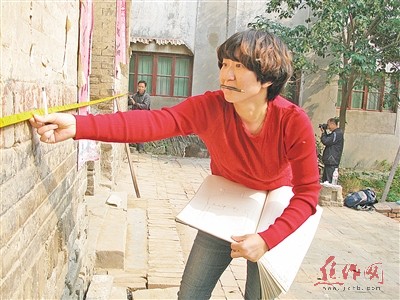

那时的百家岩尚未开放,又时值寒冬腊月,更是人烟稀少。程峰一行在公交车上颠簸数十里后,又步行七八公里的山路,才到达目的地。在多次探寻中,他们在百家岩发现了20余块碑刻。通过清洗、测量、拍照、整理文字,他们从中又发现了一块宋开宝六年(公元973年)所立的碑刻,碑上记载着“竹林七贤”内容。

临近2015年农历春节,天降大雪。此时,以王建设为首的焦作师专覃怀文化研究中心古代戏楼调查团队,正在博爱县月山镇苏寨村玉皇庙内清洗一块碑刻。碑刻由于太重无法移动,他们只好找来硬纸板垫底,跪在雪中抄录碑刻内容。碑刻内容不足200字,他们却足足抄录了两个多小时。

王建设回忆,当时手被冻得发抖,写出来的字歪三扭四。最终,这块明万历四十六年(公元1618年)的戏楼碑照片刊登在了国家级刊物《中华戏曲》中,王建设、程峰也因此获得了《豫西北明清戏台及碑刻调查与研究》《河南戏曲碑刻收集整理与研究》两个国家教育部人社研究项目。

采访时,记者多次问程峰:“你们千辛万苦得来的碑刻有什么价值?”

程峰说:“每块碑刻都是一段历史的影子。我们寻找它们,是为了系统地梳理一段历史,为今人还原一段历史。这是我们的责任,也是我们的时代担当。”

12年来,焦作师专覃怀文化研究中心的老师们在各级各类刊物发表地方历史论文160余篇,出版学术著作20余部,承担完成省厅级课题20余项。