4月4日,56集电视连续剧《那年小米正芬芳》在博爱开机。这部以博爱历史文化为背景,反映改革开放四十年来中原大地变化的一部“重头戏”,让我市博爱籍知名作家、编剧暗香再次走进人们的视野。

暗香何许人也?或许你并不了解,但如果你看过《盛宴》《冲出迷雾》《爱我,你别走》等收视率曾一路飘红的电视剧,你便接触到了这位从我市博爱县走出去的知名女编剧。

十余年来,由暗香创作的多部小说被改编成热播影视剧,暗香也随之完成了一次又一次的创作突破,被视为焦作文学界的一缕幽幽暗香。

《那年小米正芬芳》是暗香创作路上的又一次突破。在这部剧中,处处充满着“焦作文化元素”。

《那年小米正芬芳》所演绎的故事发生在上世纪八九十年代的“怀州”大地,是以“怀州”粮食改革为背景,讲述了新老两代粮食人为给百姓一个“放心厨房”,谨守粮食人的底线,同食品行业中的不正之风作斗争的故事。

在该剧中,豫剧、怀邦表演,“干啥哩”“风荡荡”“主贵”等焦作方言,月山寺、青天河景区等地,这些“焦作文化元素”都将会呈现在观众面前。

不仅如此,为了更好地在语言、美食、民俗等方面演绎“焦作文化元素”,曾在河南洛阳从武多年的导演习辛担任该剧导演,来自河南郑州的知名女演员海陆担任该剧女一号。

由此可见,我们所期待的《那年小米正芬芳》是一部由本土作家暗香“修饰”过了的本土故事。

本土作家讲好本土故事,本土故事需要本土作家深挖细掘,这在暗香心中是辩证统一的关系。

上世纪九十年代初,暗香从博爱粮站下岗。下岗后,以文养家,是她面对现实生活的首要选择。于是,她日夜伏案,殚精竭虑地创作了《闷骚》《爱我,你别走》等一批迎合市场的文学作品,后都被改编为热播影视剧。这些作品让暗香收获了成功,让她实现了由“下岗女工”到知名作家、编剧的华丽转身。

《那年小米正芬芳》是暗香叙写家乡故事中的一部佳作,却并不是第一部作品。2015年,由暗香创作的文学作品《瓷惑》获“梁冰文学奖”,目前《瓷惑》已被改编成影视剧,正由南京电视台负责筹拍。《瓷惑》的创作是以我市优秀传统手工艺代表——绞胎瓷技艺的恢复、研发、传承为背景完成的。为使创作更接地气,暗香曾多次在“瓷都”——修武县西村乡当阳峪村写蹲点日记。

《王快乐成长记》同样是一部有着“焦作文化元素”的文学作品,目前也已被改编成32集电视连续剧。该作品是以博爱电商发展为背景,讲述了一位青年大学生依托电商发展,致富乡里的故事。创作这部作品暗香花了3年时间,期间,她曾多次来到博爱县寨豁乡靳家岭村、修武县云台山镇一斗水村,深入实地考察创作。

从《瓷惑》到《王快乐成长记》,再到《那年小米正芬芳》,暗香欲将焦作本土故事领向更高更大的平台。

借船出海,推动更多优秀传统文化成为文化产业发展新动能,这是焦作文化产业的实际需求。无疑,依托影视文化创作,将优秀传统文化发展推至高点,展现焦作文化魅力,是一条宽阔路径。然而,创作一部能够反映焦作文化高水准的影视作品却是难上加难。

为此,有着丰富影视文化创作经验的暗香表示,打造高水准的地方文化影视作品,需要一支高水准的影视创作团队,而我市在这方面显然力道不足。这需要政府加大文化产业投入,重视文化产业队伍的培养,挖掘本土影视文化人才,充分发挥他们的作用。

“不仅‘外来和尚’会念经,因为了解本土文化,‘本地和尚’照样也能念经。”暗香说。

此时,《那年小米正芬芳》在博爱拍摄正酣,博爱是该剧的拍摄主场。作为联合摄制单位,博爱县委宣传部为该剧的顺利开拍做了大量工作,其背后也是在试探影视文化可能为博爱县文化产业带来“蝴蝶效应”。

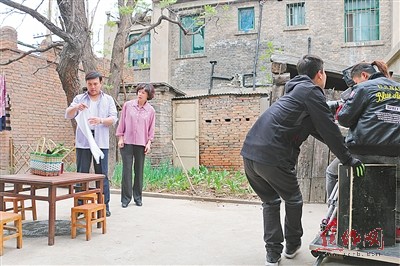

图①、②为《那年小米正芬芳》拍摄现场。 本报记者 宁江东 摄