主讲:潘斌(成都市统筹城乡和农业委员会党组成员、副主任)

主讲人档案

潘斌,成都市统筹城乡和农业委员会党组成员、副主任,在农业战线工作30多年,在三农和城乡融合发展方面有着深厚的理论基础、丰富的实践经验和独到的见解。

主要观点

要振兴乡村,首先乡村要有人气、产业要兴旺。怎么解决这个问题呢?2017年11月12日至13日,成都市委、市政府召开“全市实施乡村振兴战略、推进城乡融合发展大会”,贯彻落实党的十九大精神,全面安排部署乡村振兴工作,提出了五个更加注重:

第一是更加注重顺应城乡融合要求,完善现代城乡规划体系。建立健全了多规合一、有机衔接的全域规划体系;确立了“以水定人、以地定城、以能定业、以气定形”的思路,把农村放在大城市格局里整体进行规划和布局;构建了“功能区+特色镇(街区)+林盘聚落”三级城镇体系,真正把农村变成推动城市发展的支撑点,打造历史文脉、经济流向、绿色廊道、产业分布交互融合的空间结构;确定了66个产业功能区,并结合功能区建设来塑造特色镇。

第二是更加注重提升宜居宜业品质,优化城乡功能布局。坚持“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的要求,为成都打造美丽宜居公园城市奠定良好的基础。积极探索城乡生态资源互补共享模式,形成“乡村里的都市”发展格局。全面落实“东进、南拓、西控、北改、中优”的“十字策略”,把农村板块和城市发展紧密融合在一起。其中,“东进”是成都东部的龙泉驿区按照新城区来打造,布局新兴产业;“南拓”是大力拓展天府新区(中心城区以南),主要接纳高新技术企业;“西控”是控制中心城区西部区域的开发强度,把所有生态资源都留在这里,为城市未来发展留下生态空间;“北改”是指中心城区北部的成都国际铁路港,在现有基础上进一步调整完善,发挥其商贸功能,大力发展商贸物流;“中优”是指优化中心城区,全力发展现代服务业。

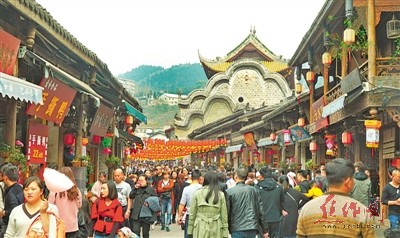

第三是更加注重推进全域景观化,重塑新型城乡形态。坚持“景区化、景观化、可进入、可参与”的理念,结合川西林盘和特色小镇建设,打造旅游景区,把农村板块打造为成都最大最美的公园,为城市发展提供生态支撑;深入挖掘“天府文化”,如竹编、蜀绣、武术以及都江堰水文化、茶马古道文化、稻田文化等,并将文化和生态结合起来,做足“水、林、田”三篇文章;打造城市的中心公园,构建“产田相融、城田相融、城乡一体”的新型城乡形态,塑造“城在田中、林在园中”的美景,充分展现“岷江水润、茂林修竹、美田弥望、蜀风雅韵”的锦绣画卷,真正把成都农村打造成世界级的公园。

第四是更加注重产业协同,构建现代农业生态圈。围绕完善创新链、人才链、供应链、价值链、产业链,加强农业科技研发,优化现代农业产业体系、生产体系、经营体系;延伸农业产业链,把农业和文化创意、旅游、商贸结合起来,全面推动农商文旅融合发展,构建区域协调、产业高端、绿色循环、主体多元、供给高效、协同联动、功能复合的现代农业生态圈。围绕这个思路,成都从农业产业发展方面给各区域确定了大致定位:“东进”区域突出生态休闲和高效农业,“南拓”区域突出科技创新和农博会展,“西控”区域突出绿色高端农业和农商文旅融合,“北改”区域突出农业商贸和农产品物流,“中优”区域突出城市生态和景观农业。

第五是更加注重自治法治德治结合,创新城乡社区治理。乡村振兴的核心是社区治理。去年,成都专门对城乡社区治理职能进行调整,成立社区发展治理委员会,围绕“转理念、转职能、转方式、转机制、转形态”五个转移,推动社区治理重心下移和服务下沉,全面建设品质社区、活力社区、美丽社区、人文社区、和谐社区,形成了以党建为引领,自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。目前,成都确定新津县和彭州市进行行政管理体制改革,未来采取功能区管理体制以后,乡镇(街道)一级不再承担经济职能,专注于为农村老百姓提供公共服务,最终目的是吸引更多城市人到农村生活。因为只有城市人到农村生活,农村才能真正兴旺起来。

(本报记者李秋整理)

●五项改革:深化农业供给侧结构性改革、深化农村集体产权制度改革、深化农村金融服务综合改革、深化公共产品服务生产供给机制改革、深化农村行政管理体制改革

●五大工程:大地景观再造工程、农村人居环境整治工程、乡村人才培育聚集工程、农民增收促进工程、农村文化现代化建设工程

●突出三块地:农用地、建设用地、宅基地

●突出三种钱:财政钱、金融钱、社会钱