核心提示

人之魂,文以化之;城之魂,文以铸之。从明清时期的“天下四大镇”之一,到当今享誉世界的制造业重镇,佛山所扮演的角色不断变化,但文化佛山的本色和血脉从未改变。深厚的历史文化底蕴,不仅成就了佛山的历史,也影响着佛山的未来。武术之城,名动天下,岭南佛山,人杰地灵。一提到广东佛山,人们会不由自主地联想到黄飞鸿、叶问、李小龙等活跃在银幕上的武术英雄,懂点功夫的人甚至会想到“佛山无影脚”这个独门绝技。事实上,佛山作为南派武术的发祥地,也是国内首座“武术之城”,咏春、白眉、伏虎、罗汉、洪拳等拳种共同支撑起这片武术热土。

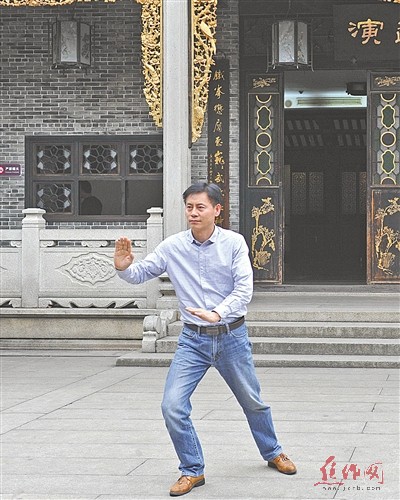

佛山武术文化底蕴深厚,孕育国内首座“武术之城”。说起佛山,不能不提武术。“我对佛山的印象就是武术,黄飞鸿、叶问之类的,我以后有了小孩,会叫他去学武术。”佛山市民欧先生说。

在华语地区,只要说起“佛山”两个字,不少人都会联想到“无影脚黄飞鸿”。无论早就家喻户晓的李小龙、黄飞鸿,还是近年来深入人心的叶问,这些身怀绝技的武术高手都与佛山有关。下个月,以功夫电影为题材的电影周将在佛山举行,佛山将以此为契机擦亮“佛山功夫”这张文化名片。

传统——习武强身蔚然成风

佛山素有“武术之乡”美誉,早在2004年就获得了“武术之城”的称号。佛山历来习武成风,武术界人才辈出,张炎、黄飞鸿、叶问、李小龙等作为佛山武术界的代表人物更是蜚声世界,这与当地悠久的武术传统密不可分。

在清朝咸丰年间,佛山镇武馆林立,习武者众多。创办于咸丰元年的佛山鸿胜馆,到清末民初时,已发展成当时中国最大的武馆。

据了解,岭南地区自明代以来常有倭寇之患。为了构筑严密的南海防线,从明代开始,朝廷在沿海全面建立和完善卫所制度,到清代已形成炮台林立、驻防森严的南海防线。这种卫所制度,推动了武术竞技在岭南沿海的普及。

佛山知名文史研究者邓光民认为,一方面,佛山在历史上经济繁荣,人民生活富庶,但地幅狭小,地势平坦,天然防御条件差,且地处广州西南部交通要道,为兵家必争之地;另一方面,明清时期朝廷派至佛山驻防的兵力甚少,维持治安的都是地方武装,居民为求自保,很早就形成习武强身、自卫的传统。

特别是明代中叶以后朝廷实行征募乡兵与乡勇制度,使得民间习武之风高涨,许多乡绅聘请各地武术高手担任教师,组织团练维持治安,佛山遂成为各种武术流派和文化的大熔炉。

风范——忠义乡人保家卫国

心怀家国、锄强扶弱的黄飞鸿,大隐于世的一代宗师叶问,这两个活跃在银幕上的经典艺术形象,集合了人们对武术高手的完美想象。实际上,在佛山这片土地上还隐藏着许多无名民间高手,在真实的历史中,这里依然充满传奇。

古镇佛山素有“忠义乡”之称,这个封号的背后,记录了佛山人的忠勇善战。明朝正统十四年(1449年),农民起义首领黄萧养起兵围攻广州,同时分兵直扑佛山。在“无甲兵之援,险塞之限”的险恶条件下,佛山乡绅耆老毅然组织乡民保护家园,有效制敌,让来犯者兵败。事后,朝廷褒奖22位勇敢的佛山人为忠义士,封佛山为忠义乡。

对家国命运的担当,是佛山武者的优良传统。清末,鸿胜馆成员李苏、钱维方等加入孙中山领导的同盟会。辛亥革命期间,李苏、钱维方组织以鸿胜馆成员为骨干的队伍,兵分两路,击溃了驻扎在佛山的清兵。日寇入侵,佛山精武会在澜石石头村的会员参加了乡民自发组织的抗击日寇的战斗。佛山沦陷后,鸿胜馆闭馆,其成员组建抗日游击队,后编入中国共产党领导的珠江纵队。

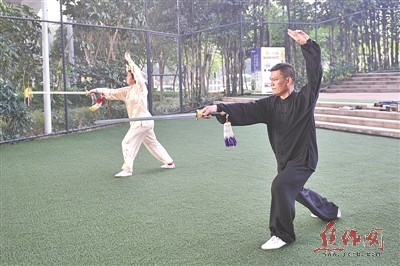

传承——武术之城名副其实

1957年,中国第一部《武术竞赛规则》颁布,标志着中国武术向竞技化发展。上世纪80年代,佛山再次掀起研习传统武术的热潮,成立了武术协会。1986年,佛山精武体育会复会。上世纪90年代后,佛山民间武术组织、拳会和拳馆如雨后春笋般出现,习武者遍布大街小巷。

佛山鸿胜馆于1998年重新开馆,经过20年发展,如今已蜚声海内外。此外,陆续建立的叶问堂、叶问纪念馆、黄飞鸿狮艺武术馆、黄飞鸿纪念馆等,也成为佛山对外文化交流的重要窗口。

“佛山武术根基深厚,很多拳种历史悠久且传承至今,特别是咏春拳、蔡李佛拳已成为世界知名的拳种。”长期研究佛山武术的佛山市博物馆副研究员张雪莲说。

据佛山武术协会会长刘永峰介绍,目前,佛山共有大大小小的武馆500多家,传承的拳种有50多种。2016年,佛山市发布了《武术文化发展三年行动计划(2016~2018年)》。该市今年发布的《“文化佛山”三年行动计划》更提出要重点打造“世界功夫之城”,设立佛山功夫角、佛山功夫嘉年华、国际蔡李佛拳赛等品牌赛事,继续擦亮“佛山功夫”这张名片。

(本版照片均由本报记者杨帆摄)