本报记者 王 颖

红手印,老百姓表达意愿的庄重形式。

2017年初冬的一天,一封按满了修武县郇封镇官司桥村村民红手印的挽留信,送到了市人防办党组书记袁培莲的办公桌上。与此同时,修武县、郇封镇相关部门的挽留申请也送到了市人防办。

“李书记是乡亲们的主心骨,现在正是俺村脱贫攻坚、爬坡过坎的关键时期,他不能走啊!”该村党支部书记祁季平说。

“让李书记留下来吧,俺村需要他!”该村70多岁的贫困户赵红安含着泪说。

大家深情挽留的李书记,是市人防办派驻官司桥村第一书记李强。

官司桥村,一个地处修武县和新乡市获嘉县、辉县市三地交界的偏远省级贫困村,全村有240户1030口人,而建档立卡贫困户就达103户439人。2015年8月,时年42岁的李强开始驻村,通过两年多的奋斗,官司桥村党员队伍凝聚起来了,村民的心齐了,居住环境美了,水通了,路平了,灯亮了,村民收入增加了,该村也实现了集体经济从无到有的历史性跨越。

李强,中年汉子,体格健壮,但由于驻村生活条件艰苦、长期操劳忧心,体重直线下降,如今只有40多公斤。妻子担心他的身体,放弃了在北京发展得如日中天的事业,来到村里为丈夫洗衣做饭;女儿为了一家人团圆,放弃了在北京航天科技公司的工作,回到焦作当起了代课教师;他远在内蒙古赤峰市的母亲身患癌症,也期盼着儿子能常在身边陪伴……

“为了驻村扶贫,李强和家人付出了太多,是去是留,让他自己决定吧!”一边是乡亲们的深情挽留,一边是李强一家人的巨大付出,袁培莲左右为难。

红手印是乡亲们的挽留,也是沉甸甸的责任。

“留下来!和官司桥村的乡亲们一起打赢这场脱贫攻坚战。”李强选择留下,继续着他念兹在兹的扶贫事业。

“扶贫书记叫李强,脱贫致富工作忙;走东家串西家,理清思路搞规划;刘家栽果树,张家养鸡羊;帮建温棚促增收,激励群众奔小康……”8月30日,记者到官司桥村采访时,听到了村民创作的顺口溜。

驻村至今,李强已经在官司桥村工作生活了一千多个日日夜夜。这个出生在内蒙古的豪情汉子把这里当作了第二故乡,倾注了满腔热情,下足了“绣花功夫”,带领官司桥村闯出了发展新天地。如今,该村实现脱贫91户411人,脱贫家庭人均年收入达4500元以上。交出这样的扶贫成绩单,乡亲们赞不绝口!

“李书记刚来的时候,村委会大院只有几间土坯房,院子里的荒草有半米多高。你瞧瞧现在,这一排崭新的房子是党群活动中心,院里还有群众文化舞台,平整的水泥地上摆放着几盆鲜花,美着哩!”该村两委干部张保星说。

要想富,靠支部。李强深知党支部建设对官司桥村脱贫致富的引领作用。在他的积极协调下,官司桥村建起了党员群众服务中心、党建宣传活动阵地,规范了党员管理制度,全村党员队伍的精神面貌焕然一新,党员干部的凝聚力、战斗力全面提升。

这几年,官司桥村家家户户都见证了村里翻天覆地的变化。村里26条泥土路全部硬化,平整干净的水泥路通到了村民家门口;优质深井水供到了每家每户,彻底改变了村民吃水难、水质差的问题;71盏LED路灯不但照亮了村民的夜路,还开启了大家健身酷走、跳广场舞的欢乐夜生活……

如今,官司桥村农业合作社成立了,投资40万元的蔬菜大棚建设项目已经进入尾声,贫困户、村民们依托合作社发展特色蔬菜和水果种植业,实现脱贫致富奔小康的愿望指日可待。

记者手记

“这都是我应该做的,组织派我来扶贫,我就该让老百姓满意!”谈起扶贫工作,李强的话很朴实。他的妻子,舍弃了北京的事业,来到偏远农村为丈夫洗衣做饭的韩蕾蕾的话也很朴实:“他在哪儿家就在哪儿!如果他的身体累病了,我挣再多钱有啥用?”

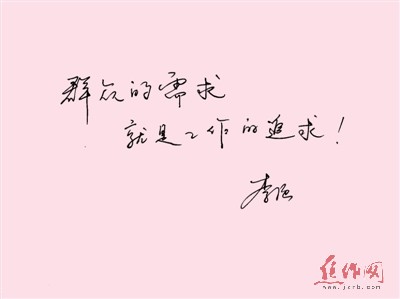

在李强家,朴实无华是一种家风,无言却最有力量。这种力量让李强甘心坚守,立誓带领贫困村的乡亲们脱贫致富奔小康;这种力量让李强把群众的需求当成人生的追求,满腔热情地投身扶贫事业。

扶贫干得好不好,群众心里有杆秤。官司桥村的乡亲们用力按下的每一个红手印,是大家对李强的深情挽留,更是对这位扶贫干部的信任与褒奖。