10月25日15时,一辆挂着江苏牌照的轿车驶入焦作市,车上坐着的两位60多岁的老人,心情无比激动。时隔40年,已经65岁的卓为云再次踏上焦作这片故土,眼前的一切是那么的陌生,但又是那么的亲切。

焦作在卓为云心里的分量很重,那个没有血缘的“焦作姐姐”是他心中永远的牵挂。40年,人生能有几个?

卓为云动情喊一声:“姐,我回来了!我回家了!”

一封寻亲求助信

“40年了。这40年,我时时刻刻都在想念‘焦作姐姐’,想着有一天能够再见到姐姐,再喝一碗姐姐熬的玉米面糊涂。”卓为云说,在有生之年能再见到姐姐,多亏焦作市山阳区委政法委领导干部的帮忙。

卓为云寻亲,怎么还和山阳区委政法委扯上了关系?事情还得从今年5月说起。

今年5月,山阳区委政法委响应市委、市政府号召,积极开展“学徐州扬州、促转型发展”主题活动。山阳区委常委、政法委书记郭海涛,山阳区委政法委副书记王红光一行到徐州市铜山区学习。

卓为云的儿子卓立在徐州市铜山区委政法委工作,得知焦作市的同志要来学习的消息后,心里很激动,连夜写了一封寻亲信,希望得到帮助。

卓立说,他从小就听父亲讲“焦作姐姐”的故事,得知这个姐姐是他们全家的救命恩人。“我父亲说,那个年代的粮食特别金贵,父亲在姐姐家一住就是三年,吃喝都是姐姐一家人照顾,这个和父亲没有血缘的陌生人把父亲当弟弟,她的善良让父亲刻骨铭心。”

让卓为云心心念念的“焦作姐姐”名叫王竹梅,焦作市解放区王褚街道西王褚村人。为帮父亲完成心愿,卓立参加工作后就开始寻找他家的恩人王竹梅。他曾经打电话到焦作市相关部门求助,也通过网络查找王竹梅的信息,但都一无所获。

“我把所有的希望都寄托在山阳区委政法委的这几名干部身上。”卓立说,他把信件交给王红光时,心里特别忐忑,不知道对方的态度,也不知道成功的机会有多大。

当王红光从卓立手中接过这封寻亲信时,她深知这封信的分量,郑重地告诉卓立,山阳区委政法委一定努力帮助老人完成心愿。

不辞辛劳解民忧

郭海涛一行从徐州市学习回来后,第一件事就是安排王红光帮助卓为云寻找“焦作姐姐”王竹梅。

王红光首先与市公安局山阳派出所联系,介绍情况后,请公安机关协助寻找王竹梅。因解放区王褚街道西王褚村整体拆迁后村民居住比较分散,而且村民之间多以小名称呼,往往不知道大名是什么,这些都给寻亲增加了难度。公安民警先是通过大数据库查找王竹梅的信息,进行比对后确定相似人员,随后又分别与各村委会联系一一核实。经过多日查询,民警找到了王竹梅的儿子。事情已经过了40年,王竹梅的儿子也忘记了当年的情形,他回家问母亲后才确定这回事。

在确定了王竹梅的确切信息后,王红光立即与卓立联系。电话那头,卓立兴奋不已,连声感谢。

“父亲得知找到‘焦作姐姐’的消息后,激动不已,随即给姐姐打电话。从父亲的表情和话语里可以看出,电话那头的姐姐也是很激动。”卓立说,找到了父亲的恩人后,他安排行程,让父母和王竹梅尽快见面。

10月25日6时,卓立驾车带着父母和自己的儿子从徐州市的家出发,朝着焦作的方向驶去。

近了,近了……

一路上,卓为云心情激动,嘴里念叨着经过的每个城市的名字。老人还不忘给孙子讲自己当年在焦作市工作、生活的往事,并告诉孙子,人这一辈子要有良心,要与人为善,更要知恩图报。

当天12时许,卓立驾驶的轿车进入焦作境内。卓为云隔着车窗看外面的城市,心里有说不出的激动:“道路宽敞、高楼林立,焦作和以前完全不一样了,现在的焦作可真漂亮。”

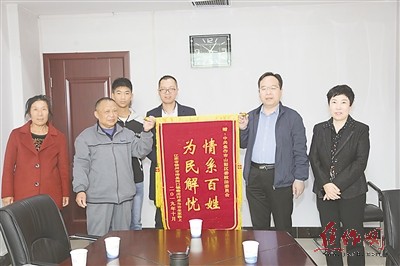

卓立一行到焦作后,第一站不是去见王竹梅,而是先来到山阳区委政法委,将一面写着“情系百姓 为民解忧”的锦旗送给政法委的领导干部表示感谢。

“人一定要懂得感恩。”卓为云说。

姐弟情深谢公仆

1979年离开焦作至今,卓为云和王竹梅失联已经40年。10月25日15时许,卓为云看到姐姐王竹梅时,一把攥住姐姐的手,说:“姐,我们来看你了。”

“走,咱回家。”王竹梅说。

走,回家。简单的三个字,道出了姐弟情深。

40年前,王竹梅第一次见到卓为云时,也是这样说的。

1977年,卓为云的家乡徐州市沛县还很穷。为了有口饭吃,25岁的他跟着两个哥哥来到焦作市,在当时的王褚村第九生产队的砖窑厂干活。兄弟三人和其他人吃住在砖窑厂,白天干活,晚上睡地铺,生活特别苦。

“那个时候交通不方便,通信也不方便。我们在外面干活很少和家里联系,家里有急事就发电报,平时就是写信报平安。”卓为云说,他在砖窑厂干活时,未婚妻从徐州坐车到焦作找他,结果迷了路。王竹梅看到这个迷路的女子后,将女子带到家,询问情况后,帮助女子找到了卓为云。

王竹梅又善良又细心,考虑到年轻女子在砖窑厂住不方便,就让卓为云的未婚妻和卓为云住在她家。那个时候,王竹梅已经有三个孩子,她和丈夫还要养活老母亲,一家人的日子过得也不宽裕,但她还是腾出一间屋子,让卓为云和未婚妻住,一天三顿饭也在她家吃。

卓为云说,王竹梅比他大六岁,他和未婚妻叫王竹梅姐姐。他的未婚妻在姐姐家住了一个月便回徐州老家,他却继续住在姐姐家。平日里,他下工后就回家吃饭,不上工时就帮姐姐、姐夫种地,收拾农活。“我姐从没有把我当外人,给我洗衣做饭,就像亲姐姐一样。在那个粮食紧张的年代,一顿饭比金子还珍贵,我在姐姐家住了三年。这三年对我来说,一辈子都无法忘记。”卓为云说。

1979年,卓为云离开焦作回到老家,和未婚妻结婚后开始了新的生活。卓为云说,他回到老家的头一年,经常给姐姐写信,后来再写信就被退回,说是查无此人。就这样,他和焦作的姐姐失去了联系。

“这几十年,我从来没有忘记过焦作的这个姐姐,那一餐一饭的恩情,这辈子都无法报答。”卓为云说。

王竹梅已经71岁,满头银发的她并没有认为自己当年做了一件多么伟大的事情。她说,出门在外,谁还没有个难处,咱家生活能过去能帮就帮。

“焦作人又热情又善良。以前,姐姐给我一口饭吃,帮我渡过人生难关。现在,焦作的领导干部又帮我找到了姐姐,我和焦作真的是亲上加亲。焦作就是我的家,我会经常回家看姐姐。”卓为云说。

图① 卓为云夫妻见到王竹梅(中),心情激动不已。

图② 卓为云一家人给山阳区委政法委送去锦旗。

本报记者 朱颖江 摄