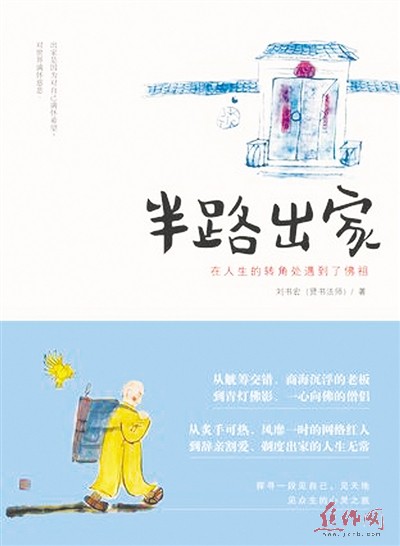

读完了《半路出家》,最大的收获就是:我原本觉得自己活得挺明白的,结果我被这本书搞得有点不明白了。

困惑其实不是一件坏事,以前不困惑,并不代表这些问题以前都想通了。恰恰相反,以前从来没有想到过这些问题。

尽管本书让我变得“不明白”了,但它好歹让我认识了一位正在努力搞懂这些“不明白”的出家人——贤书法师。

以下这个比喻不知道是不是会亵渎法师:如果让我比喻一下贤书法师像什么物品,我会说,他像一块大肥皂。为什么说像肥皂呢?小的时候看《十万个为什么》,里面说肥皂的分子是一半亲油一半亲水的:它能一半融入污垢之中,一半融入清水之中,然后就好像连接这二者的一个链条一样,把污垢和水拉在一起,从而使水能够带走污垢。

具体到我想表达的意思上来说——我,就是那个污垢;贤书法师,就是肥皂,把我带到清静的智慧大海之中。

污垢想要和水融到一起,没有肥皂的话实在是很困难;自己一个人读佛经来修行,其难易程度并不比污垢融到水里更容易。

佛经其实并不是很适合我这种愚痴到爱给自己找借口的人看,因为佛的话大部分都是讲给菩萨们听的。我读过之后虽然也会心向往之,但是看过去也就过去了,大部分时候都不是很有动力逼迫自己真的按照他们的那些做法去做。因为人家是佛陀、菩萨,我是普通的众生。

看了《半路出家》,乃至因为这本书慢慢地开始亲近贤书法师,才觉得,法师们,其实不是超人。比如说,他会在书里写,莫名其妙地烦,这样也烦那样也烦;自己看到经论就很头疼,有时候看到满篇书名号就直接跳过去不看了;他还会写,纠正自己的习气,不主动去观过,是很难的事情。

这样的法师,当他把自己的“缺点”展现给我们看的时候,反倒让我跃跃欲试地想跟他一起努把力。毕竟,他和我一样,每天“只能记下来20多个字”。

这就是这块肥皂“亲油性”的一面。

当然,书里更多的是他“亲水性”的一面,比如说他对人生意义的思考。

大多数人可能小的时候都想过所谓生命的意义一类的问题,不过随着年龄越来越大,事情越来越多,外境越来越复杂,尤其是周围的人好像也都是那样一天一天混日子的,这个问题慢慢就搁置下来,尘封在大脑的某个角落里了。

不得不说,他的第一篇文章就紧紧抓住了我,他说每天忙的事情看起来都特别重要,但是过一段时间回想起来,到底那些当时觉得很重要的事情是什么,完全忘光了。于是,饭局、开会、文件……这些都被他归到“不重要”的文件夹里。他开始收拾行囊,慢慢往回走,走向他认为“重要”的那个目标。

当然往回走的过程中他也会绕一点点路,但是他毕竟留下了很多“路标”给我们。比如他会写:世界上最可贵的不是谁说服谁,而是谁能包容谁,谁能放弃对立,选择接纳。他还会写怎么破除我执、怎么放下……基本没有佛教用语,全是举例子,还是看着挺有意思的例子。

看《半路出家》的时候会觉得,跟贤书法师一起修行,就好像一个迷路的人跟着一个认识路的人一起走在夜里——尤其可贵的是,这个认路的人虽然走在我前面,但是我们的距离不那么远,至少近到我还能看到他的背影,然后跟上前去。

我想过很多次这本书的广告词应该怎么写,后来,当我想明白为什么我喜欢看这本书的时候,我觉得或许应该这么写:

千万不要看《半路出家》,否则你也会去出家的!