太极拳的动作名称、拳架定势、功法要义……88方印石,在方寸间完美展示了陈式太极拳老架一路的全部招式,这是篆刻与武术两个传统文化的结合,这是23年的沉淀。这套太极拳印石篆刻的作者是温县文联秘书长兼协会部主任郑福瑧。他凭着持之以恒的钻研精神,翻阅大量典籍,经过20多年的精心篆刻,终于完成了由自己编撰、刻制的温县首套太极拳印谱。

记者在郑福瑧的工作室看到,两个盒子里存放着几百方已经刻好的印石,书案上也摆放着大大小小的印石。郑福瑧打开其中一个盒子,轻轻翻动着说:“这就是太极拳印石的资料——印谱和印石。”

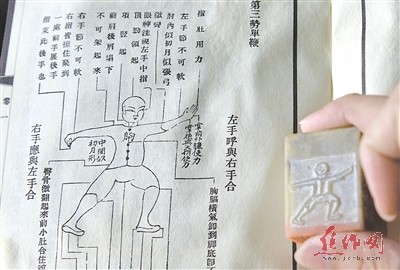

这组作品以青田石、百花石为印,以太极拳套路为文、拳法为款,以陈式太极拳老架一路全套动作为列,太极拳的一招一式,都被篆刻在小小的印石上。郑福瑧以刀代笔,以印传情。在他的刻刀下,六封四闭、金刚捣碓……太极拳的百种形态被篆刻成为边款,只见这些印石上的太极拳招式或侧或正,或远或近,造型各异,大的三厘米见方,小的仅有一厘米见方,有方有圆,虽然大小有别,但都形神兼备,栩栩如生。郑福瑧说,借以小小的印石,希望能填补太极拳文化方面的传承空白。

“作为温县人,太极拳对我影响深远,加上我热爱篆刻,把它们结合起来,是我的心愿。”郑福瑧说,虽然想法由来已久,但最初却没有条件完成。20世纪90年代郑福瑧只刻了印文,到了2000年前后他才开始篆刻招式,由于工作原因,后来的几年间,郑福瑧始终没有再拿起刻刀,那时候,他都在忙于中国太极拳发源地申报命名工作,直到2007年太极拳发源地正式落户温县,郑福瑧才又开始着手创作边款和歌诀。20多年来的执着与坚持,郑福瑧终于打造出了一套别样的太极拳文化传播“武器”。

“创作中困难蛮多的,首先就是寻找篆刻所用的石材,然后在刻的过程中经常会有印石的粉尘往眼睛里蹦,手上也会磨出很多茧子,有时印石的质量不好,在刻印的过程中会发生滑刀,稍不留神就会划破手指,每天都很辛苦。”回忆起多年的创作,郑福瑧十分感慨。

在工作台前,郑福瑧还现场为记者展示了篆刻的手法。“篆刻需要耐心细心,更需要灵感。”只见郑福瑧先在稿纸上打稿,写出自己满意的印稿后,再拿着刻刀,在一两厘米见方的印石上一推一挑,篆书一点点出现在印石上。

如今,这一系列太极拳主题印石赢得了众多赞誉,但郑福瑧并未满足,他觉得自己肩上的责任很重,现在才刚刚开始。“太极拳是焦作的标志,我希望通过这套印石,为太极拳文化的传播贡献一分微薄之力,为弘扬传统文化尽一己之力。接下来就是要考虑如何把这套印谱出版,真正发挥出它的价值。”郑福瑧说。