从市人民广场出发沿人民路向西走大约7公里,路北有一个华丽的牌坊,上面写着“北朱村”3个字,这就是中站区府城街道北朱村。在这个充满现代文明的村庄里,保留着一条古民居街道。

8月的一天,记者驱车来到北朱村。

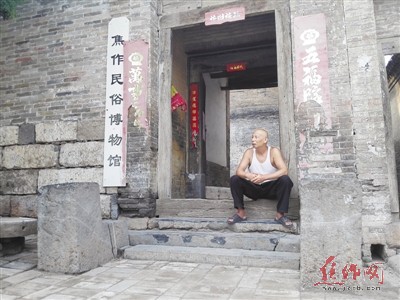

青砖垒的房子,门口的青石墩和石板台阶,处处显示着明清时期大户人家独有的风格,这就是位于北朱村正大街的焦作民俗博物馆。这处建于明清时的房屋,于2015年6月13日,全国第十五个文化遗产日当天,成为我市首家民俗博物馆。

走进博物馆,记者就看到一处传统的四合院,风格古朴、别致,充分体现了明、清、民国时期的民居特色,属于北方典型的民居建筑。南边临街屋里,陈列着北朱村各种民俗书画作品。据了解,该博物馆占地约7000平方米,分西、北、中3个展区。

据介绍,北朱村是明代北平布政使张昺后裔居住的地方。北朱村古民居现存较完整的院落有64个,单体建筑有116座388间,多为清康熙年间到道光年间的民居,建筑风格为北方典型的四合院建筑群,时代从明末至民国,前后有300余年,是河南省现存面积最大、院落最多、保存较好的大型古村落之一。2008年6月,北朱村古民居被评为省第五批文物保护单位。

民俗博物馆院子的东南角有一个小门,出了门就是一条小巷。沿着巷子走7米左右,西侧两扇虚掩着的木门里,一个安静的小院落收拾得整整齐齐。这就是古民居的第一进院。在院子北侧,一个门楼上雕刻着各式花纹,两个挑起的飞檐下,分别挂着两盏红灯笼。推开木门,里面又是一处院落。据介绍,这里的古民居从总体平面布局上看,可分为一进、二进、三进四合院。其中以一进、二进四合院为多。走进这处院落,只见每座房屋的构件上都有石刻、砖雕、木刻、彩绘等,工艺精湛、形式独特,表达着当时的人们对吉祥、富裕、幸福生活的追求和向往。

在民俗博物馆西南方向100米左右,有一处两进四合院,这就是张昺祠了。据介绍,张昺祠建于明万历十九年(1591年),清乾隆年进行重修,坐北朝南。这处院落由影壁、山门、厢房、中厅、月台、大殿组成,南北长100米,东西宽13.5米,占地约1350平方米。张昺生于1358年。明洪武年间,张昺殿试一甲,赐进士及第,先做县令,又做知州,深得百姓拥戴,明代初期累任兵部尚书、礼部尚书、工部右侍郎、刑部侍郎等职。明建文元年(公元1399年),张昺任北平布政使,弹压燕藩,后被燕王所执而遇害。殉国后,张昺被赐为都城隍。明仁宗时期(1425年),为建文朝忠臣平反昭雪,之后明朝廷多有封赠。明正统五年(1440年)追赠兵部尚书,谥号忠烈。

“1999年,北朱村村委会出资对张昺祠进行了修缮。张昺祠保存较完整,布局严谨,结构合理,为一处典型的四合院建筑。”北朱村村干部张美丽说。2000年9月,张昺祠被公布为省文物保护单位。

谈起北朱村古民居的发展,中站区文化局一位负责人说:“由于年代的久远、风雨的剥蚀,有的建筑已经岌岌可危,亟待抢救、保护与修缮。2016年4月19日,市文物局对北朱村古民居修建进度进行督导,目前工程在稳步推进中,已完成近500平方米的维修保护。北朱村古民居期待社会各界的关注,争取早日让它再放霞光。”