采访田建明,电话那头的他语气弱弱地说:“看了《焦作日报》创刊60周年纪念特刊前几期见报的人物专访,发现都是一些领导、前辈和资深老师,而我只是一名年轻记者,能不能别让我说啦?”

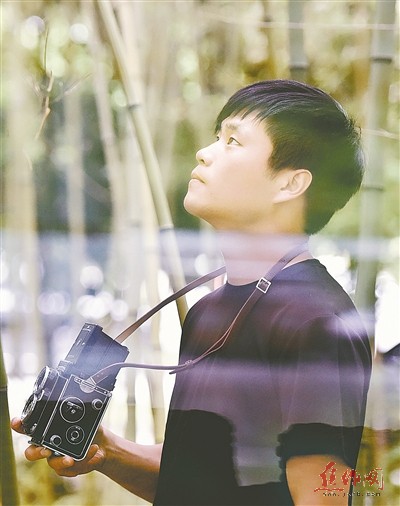

的确,田建明是一名80后媒体人,在焦作日报社工作时间仅有3年。但就是这3年,为他日后的进步奠定了坚实基础,让他成长为一名带有理想主义、专业色彩的摄影记者。他在新闻摄影路上勤奋耕耘,并收获颇丰。

田建明曾获得2015年度人民摄影“金镜头”新闻摄影银奖、2015年度全国晚报优秀新闻照片金奖、2015年度赵超构新闻奖一等奖、2016年度浙江省新闻奖二等奖。在刚刚揭晓的第六届台海新闻摄影大赛上,田建明一人独得1金1银2铜共计4枚奖牌,成为本届台海新闻摄影大赛获奖最多的摄影人。

“之所以能取得这样好的成绩,源于母报对我的启蒙和培养。焦作日报社是我职业生涯的起点,我对她充满了敬畏与感恩。”田建明说。

田建明生于1985年,2010年毕业于河南大学艺术学院摄影专业。“领到大学毕业证的第二天,我背起行囊,走过河大粗壮的法国梧桐的浓荫、推开吱呀作响的摄影美术部铁栅栏门,来到焦作日报社报到后,我就开始跨入新闻摄影的行列。”田建明说,作为一名80后,我在进入报社工作前其实很少看报。虽然经过摄影科班系统教育,但是我对新闻这一方天地还是陌生的。

“入职后的那年夏天,我在市区街头看到许多来自开封等地的瓜农带着孩子进城卖瓜。农村孩子初次进城对一切充满了好奇,当看到瓜农带着孩子夜宿街头时,我倍感艰辛。我开始关注这一群体,并用镜头记录下来。在写文字稿时,我基本上是以观念摄影的话语来表述的,艺术创作的味道比较浓,但新闻要素不够翔实。摄影美术部主任赵耀东和副主任顾培利热心给我指导,并建议我多浏览报纸上的优秀文章,培养新闻思维和语感。”田建明说。

田建明开始补习新闻这一课,到资料室借阅新闻教材,订阅《南方人物周刊》,购买《普利策获奖作品选》《华尔街日报是如何讲故事的》等书籍。白天忙工作,夜晚他就在每月120元租来的房子里挑灯夜读。三伏天里,房间里闷热得实在受不了,他就抱着书本到办公室读。

“工作一段时间后,我开始想一个问题,就是地市报新闻摄影报道怎样才能既有实用性又有趣味性?”田建明说,2013年年初,我参与了《焦作日报·怀川地理》版的筹备工作,试图通过对怀川大地自然地理与人文历史相结合的报道,为《焦作日报》增加些厚重感和可读性。从图片拍摄、文字采写到版面设计,我力求精益求精。很快,首期《焦作日报·怀川地理》版新鲜出炉,以《千年名刹天宁寺 阅尽沧桑转型路》为题的版面,文图并茂、漂亮大气,给党报增添了新面孔。

“新闻离不开对人的关注,而新闻摄影有着把镜头对准具体人和事的先天‘基因’。在焦作日报社工作期间,我持续两年跟拍盲人夫妻,看他们在黑暗中凭着一把坠胡唱遍城市的各个角落;跟踪过太行山深处的打井娃,记录他们的泥水青春;报道过父亲走失、母亲离家,自己又身患尿毒症的小男孩李军……”田建明说,“许多的人和事,至今仍记忆犹新。特别是患病小男孩李军,与80岁的爷爷相依为命,贫病交加。我通过报道,为他筹到了2000多元的爱心款。虽然钱不多,但看着这个从不曾碰过玩具的小男孩拿着玩具枪时兴奋的样子,我第一次有了成就感。”

2013年,田建明就职于《嘉兴日报》报业传媒集团。“那是我第一次见证媒体的力量,虽然当时我做得很有限。来到嘉兴后,我利用手中的镜头与腾讯公益平台合作,在众多爱心人士的帮助下,先后为连体婴儿、肾衰竭大学生、骨癌女孩和地中海贫血患儿累计筹款100多万元,让他们得到了较好的救治。”田建明说。

田建明说,他没有给母报丢脸。2014年起,他的图文专题报道多次以6页的篇幅相继刊发在《南方人物周刊》,并频频被腾讯网《活着》栏目等新媒体采用,受到广泛关注。2014年至2016年,他连续3年蝉联《嘉兴日报》报业传媒集团最佳摄影记者称号,并成为《人民摄影报》《中国摄影报》的专访对象。

“焦作日报社是我走上新闻之路的起点,也是我树立正确新闻观的地方。而今,我赖以生存的工作经验,很多都是在母报工作期间学到的。在《焦作日报》创刊60周年之际,我祝福母报,在融媒时代不失风流、再创辉煌。同时,砥砺自我,把做好内容、做好的内容,当作立足媒体的根本、长远发展的根本。”田建明说。