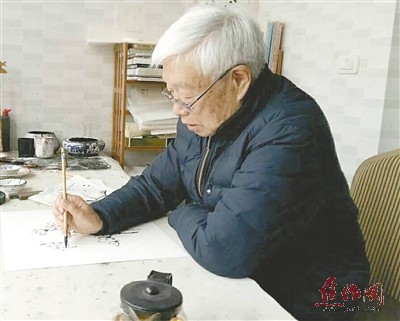

最近,78岁的郭清晨身体小恙住院,可仍手不释卷,挂着吊瓶研读元代赵孟頫,明代王铎、董其昌的大作。除此之外,几十年来,每天一篇习作配一首打油诗,已成郭清晨的生活常态。

他告诉记者:“人的一辈子做成、做好一件事很难,唯有用心方得始终。”

1940年,郭清晨出生于我市武陟县一个贫苦农民家庭,从小喜爱习字涂鸦,树枝作笔,地头为纸,写起字来如痴如醉。1960年,他考入郑州大学中文系。大学4年,他没舍得坐过一次公共汽车,没买过一根冰棍,省吃俭用从每月5元的助学金里拿出几毛钱,在废旧书堆里“淘”些旧碑帖、画册,课余时间全心投入到书画创作中。

大学期间,郭清晨对书画艺术的忘我追求,常常被同学们戏称为“精神病”“书呆子”。一年寒冬,郑州大学图书馆搬家,工作人员用旧报纸包裹图书。冷冻寒天,旧报纸上结了一层厚厚的冰。这时,透过冰层,郭清晨隐隐看到一张旧报纸上登有郑板桥的《墨竹图》和黄胄的《驴》。他不假思索,用手捂化纸上冰。

50多年过去了,这张报纸依然安静地“躺”在郭清晨的书画报刊资料集里。一张发黄的旧报纸,是郭清晨为自己镌刻的精神图腾;一次次痴狂的艺术追求,成就了郭清晨的书画人生。

1963年,郭清晨参加了校园书画大赛,引起了省文联书画专家的关注。此后,省会每有重大书画赛展,省书法家协会的老师们都不忘通知他。期间,他结识了让他受益一生的两位书画大家——唐玉润、陈天然。当时,两位书画大师已名满中外,却愿意费心竭力地指点郭清晨。在大师的教导下,郭清晨革陋习,树新风,博众长,走上了职业创作路。

1970年,郭清晨就职于河北省石家庄市教育厅,主要工作是为当地中小学课本画插图。这时,郭清晨迎来了他的创作高峰期,作品常常见诸《光明日报》《书法杂志》等处。1982年,他由伯乐陈天然、张海介绍,加入中国书法家协会,成为我市首位中国书法家协会会员。

1972年,郭清晨调入焦作市文化馆工作。那时,焦作文化馆生活条件尽管艰苦,却不失浓浓的文化气息。寒来暑往,郭清晨在文化馆居住的一间十几平方米的小屋子,成了焦作书画爱好者畅谈书画艺术的小天地。

郭清晨的学生、我市书法家杨保群记得,当时,郭清晨老师家除了睡觉的床和做饭的简易灶台,四处堆满了碑帖、金石和字画。有一年冬天,他去郭清晨老师家里,看到破旧煤球炉的拔气烟囱上贴满了花花绿绿的废稿,郭清晨老师正在和几位书画爱好者冒着煤气中毒的危险,仰头读之。

数十年如一日,郭清晨于无声处,陶然书画。他曾先后出任焦作市书法家协会副主席、云台山书画院院长等职务,作品曾参加国际和平年书画展、中日书法交流展、中韩书法交流展、世界华人书画展、香港国际书画展、中国艺术博览会等国内外重大展览。部分作品被日本、韩国、新加坡等选入摩崖和碑林,其传略被收入《中国美术年鉴》《中国古今书家辞典》《世界当代书画名家大辞典》《东方之子》等专集。

无字句处读书,与肝胆人共事。一清二贫的书画生涯不仅成就了郭清晨的艺术造诣,也成就了他不忘初心的艺术态度,这种态度是当下书画界的一股清流。

采访时,郭清晨说:“书法是国粹,一点一画都是先贤从丹心里流出的汗青,是千锤百炼终身见性的‘舍利子’,切不可沾污她的神圣,亵渎她的灵魂,要打心底去敬畏艺术。”

这是一位古稀老人的创作箴言,他用大半辈子时间研读了一门关于艺术的人生。

、