“今天我喂奶奶吃饭,奶奶说我是好孩子,我感到我在世上还有价值。我对自己的所作所为感到很后悔,真的不应该给社会造成伤害。以后我要重新做人,做一个对社会有用的人。”

“看到孤儿院的孩子,我很难过,他们好可怜,我比他们幸福多了,有爱自己的父母。可我却不知道珍惜,竟然走上犯罪道路,我好后悔。”

这两段话摘自失足少年的义工日记。从冷眼阻抗到慢慢悔悟、到真心悔改,从被动做义工到主动去帮助他人,从冲动易怒到宽容善良,义工日记记录了一个个失足少年的精彩蜕变。

近年来,博爱县法院严格按照市中级法院“三位一体”构筑预防化解基层矛盾立体模式的工作方法,创新少审工作机制,关爱留守儿童,加强普法教育,坚持“教育、感化、挽救”工作方针,不断拓展思路、创新机制、聚合力量,走出了一条寓教于审、惩教结合、法情相融、多措并举的特色少年审判之路。

“未成年人是一个特殊的社会群体,未成年人犯罪也是一个特殊的社会问题,做好未成年人犯罪的审判工作,对教育和挽救失足未成年人有着十分重要的意义。根据未成年人司法保护原则和涉少案件的审判特点,博爱县法院制定了符合少年审判实际、操作性强的审判制度,通过创新审判工作机制、延伸审判服务等措施,传递法律温情,保护未成年人健康成长。”博爱县法院党组书记、院长张红卫说。

义工服务 感化教育

按照市中级法院制定出台的《关于特殊未成年人进行义工服务的实施办法》《关于在涉未成年人家事审判案件中推行社会观护员制度的实施规程》的要求,博爱县法院完善机制,丰富内容,正确引导,通过让未成年被告人在特定场所进行义工服务的形式,助其尽快回归社会。

探索建立特殊未成年人义工服务制度,是在坚持自愿、保密的原则下,在判决前安排未成年被告人到敬(养)老院、儿童福利院、老干部活动中心、救助站等场所进行体验式义工服务,对可能被判处缓刑、管制的未成年被告人,义工服务时间最少1个月;对可能被判单处罚金及免予刑事处罚的未成年被告人,义工服务时间不少于7天。实行义工服务,就是让这些轻度违法犯罪的少年通过社会实践对自己心理进行矫正,重新找到自我。

“对于义工服务,我们有明确的适用对象,其仅适用于判决时不满18周岁,可能被判处缓刑、管制、罚金及免予刑事处罚等犯罪情节相对较轻的未成年被告人,这样可以有效防止滥用义工服务导致的刑罚缺失。在进行义工服务前,我们会征求未成年被告人及其法定代理人的意见,坚持自愿原则,由他们亲自向法庭递交义工服务申请书。同时,我们还贯彻未成年人犯罪记录封存制度,向被服务机构送达详尽的注意事项,让他们和法庭一起注重未成年被告人个人信息保护,不向外界披露关于未成年被告人的任何具体情况。”该院少年审判庭庭长蔡唯林介绍。

在义工服务期间,该院向每一名参与的未成年被告人发放一个笔记本,让他们以日记的形式详细记录服务期间的生活和心得体会,并定期向法庭汇报,以便法官了解和掌握其服务情况、心路历程。最后,法庭会充分运用未成年被告人义工服务评价成果,对进行义工服务且表现良好的被告人,在量刑时酌情予以从轻处罚,被判处罚金的可暂缓缴纳或分期缴纳。

蔡唯林说:“少年审判针对未成年人生理、心理都尚未发育成熟,易冲动、敏感、反叛,同时也具有较强可塑性的特征,让未成年人到敬老院去做义工、到公园义务种树、交通高峰期帮交警维护秩序,从而让他们学会感恩、懂法守法。”

李某因涉嫌盗窃罪被提起公诉,该院受理后,认为李某由于父母长期在外打工,没有受到良好的家庭教育,致使他易冲动、敏感、反叛。在了解了他的成长经历和家庭情况后,该院法官让李某到养老院进行义工服务。

通过义工服务,李某的思想开始慢慢转变。他在给法官的信中说:“今天,我在养老院帮奶奶剪指甲了,还看到很多爱心人士到这里做义工,突然感觉社会特别温暖。我将来会找个好工作,好好干活,回报社会。”

李某的父亲在宣判后对法官说:“义工服务期间,孩子发生了很大变化,我已经和他商量好了,要把义工服务转为志愿服务坚持下去。”

去年,该院共有15名未成年被告人参与义工服务,现已全部健康回归社会。义工服务制度的有效实行,一方面使法院在量刑时增加了客观评价的手段,为更加准确把握被告人的社会危害性提供了重要的参考标准;另一方面培养了未成年被告人的社会责任感、集体观念和纪律意识,使其重塑健全人格,重新步入社会,开启新的人生。

社会观护 真情挽救

为了更好地保护未成年人的合法权益,该院引用了社会观护制度,在审理涉及未成年人的抚养权、监护权和探视权等民事案件时,由社会观护员进行庭前调查、庭中调解、庭后观护,给未成年人一个最佳的成长环境。

家住农村的16岁的成某和9岁的成某某兄弟俩,父母离婚后都随父亲生活。由于父亲长期在外打工,两个孩子就住在县城的爷爷奶奶家。但爷爷体弱多病,照顾两个孩子比较困难,经济压力较大,因此两个孩子向母亲索要抚养费。他们的母亲以双方离婚时已约定不支付抚养费为由拒付抚养费,两个孩子于是作为原告到法院起诉母亲,要求其支付抚养费。

该院少年审判庭受理此案后,经过征求双方当事人意见,派出社会观护员上门调查。经过面对面交流,社会观护员发现两个孩子性格内向,不爱跟人交流,缺乏自信心。社会观护员认为两个孩子正处在生理和心理发展的关键阶段,大人对抚养费的过度较真会让孩子产生被遗弃感,建议亲人多陪伴,关注孩子的心理健康,并以观护报告形式提出,让其母亲意识到自己的行为给孩子造成了多么大的负面影响。在之后的庭审调解中,孩子的母亲表示愿意支付抚养费,孩子的奶奶也同意让被告探视,双方互谅互让,最终达成调解协议。

该院少年审判庭在审理涉及未成年人的民事案件时,会吸纳社会观护员参与案件的审判和调解。社会观护员协助法庭,从法律、教育、心理等方面对未成年人及其家庭进行启迪、指导、讲解,从而尽量减少或者避免诉讼对未成年人造成的心理压力和损害,全面、切实保护未成年人的合法权益,促使其身心健康发展,真正实现案件的法律效果和社会效果的统一。

“法官妈妈” 传递温暖

“法官妈妈,这次期末考试我考了全班第二名,还有奖状呢!”电话是10岁的小女孩华华(化名)打来的,她说的“法官妈妈”是该院少年审判庭副庭长张瑞明。

5年前,张瑞明到华华所在小学上法制课时,第一次见到了华华。

课堂上,华华一直坐在那里,不参与回答问题;下课后,华华一个人坐在台阶上,也不和小伙伴们玩耍。与周围环境格格不入的华华,引起了张瑞明的注意。随后,张瑞明从华华的班主任处了解到,华华的父亲已经去世,还有一个哥哥在上高中,家庭没有其他收入,生活十分困难。

张瑞明决定帮一帮这个小女孩。“经过多次与华华接触,我发现华华虽然有些孤僻,但内心很渴望得到温暖。”张瑞明说。一次,华华告诉张瑞明,自己很羡慕其他同学过生日时能吃上蛋糕,还可以得到同学的祝福。张瑞明听后,就与师生们一起给华华过了一个温馨的生日。张瑞明这一帮就是5年,从来没有中断过,每年华华过生日,她都陪着。逢年过节,张瑞明都会给华华买新衣服和学习用品。她还经常向华华的班主任了解华华的学习情况。对张瑞明来说,华华就像她自己的孩子一样。

张瑞明深知,少年审判庭的法官除了担当正义、判案析理外,更重要的是向未成年人宣传法律、预防犯罪,倾注更多的责任和爱心。因此,她被许多孩子亲切地称为“法官妈妈”。

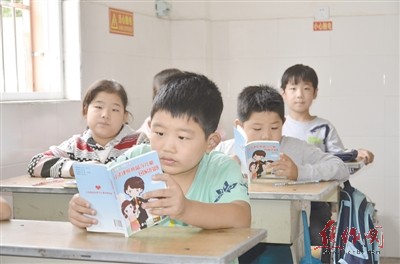

预防未成年人犯罪,不仅需要整个社会参与,还需要未成年人提高自我保护能力。该院在认真做好青少年法制宣传教育的同时,积极开展“开学第一堂法律课”送法进校园活动,结合近年来发生的大学生失联事件、性侵事件、校园暴力事件等社会热点问题举行专题讲座,有针对性地进行普法宣传,受到了社会各界的一致好评。

挽救一个未成年人,就是挽救一个家庭。该院积极探索涉未成年人案件的审判方式创新,本着“未成年人利益优先、未成年人利益最大化”原则,坚持畅通未成年人维权渠道,对未成年人民事等案件实行优先立案、优先审理、优先执行,并注重以调解方式结案,有效化解矛盾,促进家庭和睦、社会和谐。该院用爱为迷航少年点亮希望之灯,依法维护未成年人的合法权益,为他们的健康成长撑起了一片蓝天。

(本栏图片均由程贵忠摄,均为资料图片)