“只要官司打赢了,法院就得把被告欠我的钱要回来,要不回来就是法院的错,就是给我们打了‘法律白条’,法院就得担责!”多年来,一些群众对法院的执行工作存在这样或那样的认识误区和错误观念,认为案件一到法院,法院就应负责到底,就要确保债权人的合法权益百分之百地实现,否则就是执行不力、就是“执行难”。

近日,记者就大家关心的这个问题到市中级法院进行了深入采访。今天,就给大家好好聊聊什么是“法律白条”、什么是“执行难”、什么是“执行不能”。

“执行不能”不是“法律白条”

“生效法律文书必须得到执行,是法院执行工作的职责所在。但‘必须得到执行’并不等同于‘能够完全执行’。”市中级法院执行局局长李沙弟说。

为了讲清这个道理,李沙弟给记者举了两个例子。

李四欠张三100万元,到期后,李四以种种理由拒不偿还。法院判决后,执行干警明知李四有可执行的财产而不执行,或以种种理由消极执行,导致李四将财产转移,逃避执行,张三的合法权益受到损害。张三向有关部门反映,要求法院担责。

李四欠张三100万元不还,法院判决后,执行干警迅速查封李四的所有账户,搜查其房屋,查控其车辆,对其财产进行评估拍卖,在穷尽了一切措施后,追回60万元,剩余的40万元由于李四已身无分文,无法执行。张三因权益没有百分之百地实现,于是要求法院承担责任。

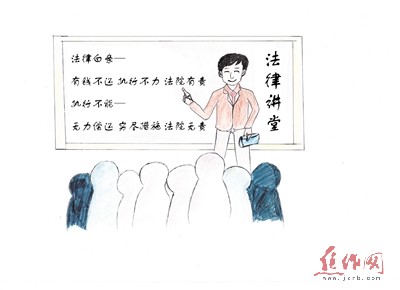

李沙弟详细解释道,第一种情形是由于法院怠于执行,执行不为。被执行人有履行条件和能力,法院执行人员放任不予执行,这种情形称为消极执行,其结果就是“法律白条”。事实上这种消极执行已经构成违纪违法,属于法院严厉查处的对象,其存在只是极少数。第二种情形是即使法院穷尽一切手段和措施,也无法完全执结,这在法律上叫作“执行不能”。一个案件能否执结取决于多种因素,有法院执行力度的大小、有被执行人可供执行财产的多少、有被执行人配合程度等。在法院的执行工作中,常常存在被执行人及其财产难以查找、财产难以处理、被执行人与执行人员“躲猫猫”等现实困难,使得大批案件不能得到最终实际执行。

“执行不能”事实上是民事行为本身蕴含的交易风险。回到第二种情形,张三将钱借给他人,在取得借款收益的同时,本身就蕴含了交易受损的风险,这种风险的承受主体只能是交易双方。为了保障其债权的实现,交易双方必须采取有力措施来降低风险。比如在出借前应对借款人的经济及信用情况进行调查,也可以要求借款人提供必要的担保,以保障自身的权益。岂能事先疏于采取措施,事后却把责任推到法院的头上。须知,诉讼只是国家保障交易公平有序的手段,绝非民事交易行为本身。

尽管随着法治建设的逐步深入发展,法院为解决“执行难”不断加强执行制度改革,推进包括失信人黑名单、限制高消费、与银行征信系统互联互通等创新,加强与公安、房产、工商等部门的联动,依法穷尽一切强制措施,但肯定还有一些案件最终是无法执行的。这是客观的法律现象,它们只是法律逻辑上的“执行不能”,绝非“法律白条”。

“执行难”不包括“执行不能”

“法院执行案件中绝大多数是金钱给付案件,其中有不少案件经过法院穷尽财产调查措施及相应的强制措施后,申请人的债权仍不能得到实现,从而形成了‘执行不能’,但其并不属于“执行难”的范畴。”市中级法院执行局综合处处长冯师刚说。

“用两到三年时间基本解决‘执行难’”是最高法院落实党中央切实解决“执行难”部署要求,而向全国人民作出的庄严承诺。两年来,焦作两级法院坚持执行工作“一性两化”整体思路,克难攻坚,执行工作质效有很大提升,外部环境明显改善,综合治理“执行难”工作格局初步建立,执行信息化建设实现跨越式发展,联合信用惩戒制度得到强力实施,基本解决“执行难”工作取得阶段性重大进展。然而,在法院具体的执行实践当中,经常会遇到群众无法正确区分“执行难”和“执行不能”的情况,只要法院没有按照申请及时执行到位财产,申请人通常就会认为这是“执行难”问题。

冯师刚介绍,无财产可供执行案件或者采取了必要措施查找不到财产的案件属于“执行不能”案件。而“执行难”主要是指因为被执行人规避或抗拒执行,有关人员或部门干预执行以及法院执行干警消极执行、拖延执行、执行措施不到位、执行方法不得当等情形造成的有财产可供执行却不能及时全部执行的情况。

据了解,法院执行的案件大致可以分为两大类:第一类是被执行人有财产可供执行的案件;第二类是被执行人无财产可供执行,经执行法院穷尽手段仍不能执行的案件,也就是通常所说的“执行不能”案件。

最高法院提出的用两到三年时间基本解决“执行难”,针对的是第一类执行案件。第二类案件虽然从形式上表现为生效法律文书确定当事人的义务未能最终实现,但本质上这类案件属于申请人应当自行承担的商业风险、交易风险和法律风险,不应纳入“执行难”的范畴。

“执行不能”的三大类别

当前,大量纠纷涌入法院并进入执行程序,面对复杂多变的执行案件,全市两级法院迎难而上,积极破解“执行难”,坚决撕掉“法律白条”,但一些“执行不能”案件的存在,着实让执行干警无力可施。

“执行不能”的案件有三大类。

一是无保险兜底,交通肇事后无力赔偿的交通肇事类。吴某驾驶的机动车与陈某的车辆相撞,造成陈某受伤,后经交警部门认定,吴某负事故的全部责任,然而吴某驾驶的车辆只投保了交强险。法院一审判决吴某赔偿陈某6.1万余元。判决生效后,吴某迟迟未履行赔偿义务。

法院在执行过程中发现,被执行人吴某系农民,无业,有两个小孩要抚养,无任何收入,仅有农村房屋一套,生活十分困难。随后,法院依法终结了本次执行程序。

二是被执行人下落不明、查无财产,胜诉却拿不到钱的高息借贷类。刘某在高息诱惑下,将钱借给李某,李某做生意失败,刘某因本金利息都未收回,将李某起诉至法院。法院判决李某偿还刘某本金及利息11万元。判决生效后,李某未履行还款义务。

执行过程中,李某下落不明,执行干警多次利用司法网络查控系统对李某名下的银行存款、车辆、证券、房产等信息进行查询,未发现被执行人有可供执行的财产或财产线索,申请人也未提供相关线索。执行干警多次前往被执行人户籍所在地、住所地调查,也未查找到被执行人的下落。依据相关法律规定,法院将被执行人李某纳入全国法院失信被执行人名单库,并对其限制高消费。因未找到李某可供执行的财产,也未找到其本人下落,该案被裁定终结执行程序。

三是“僵尸企业”无力赔偿的经营风险类。申请人李某与被执行人某食品公司借贷纠纷一案,因被执行人未按期给付本金及利息,申请人起诉至法院。法院判决被执行人应给付李某本金及利息60万余元。判决生效后,该食品公司迟迟不履行给付义务。

执行过程中,执行干警发现该公司作为被执行人的案件就有8起,涉案标的达2800万余元,其名下仅有的房产也早已抵押出去,不能执行。该公司只是“表面风光”,其实早已债台高筑。该案因“执行不能”,被依法终结本次执行程序。

市场经济存在风险,而“执行不能”就是这种风险的具体体现之一。“做生意有可能盈利,也有可能亏损;签订合同有可能得到履行,也有可能履行不了还被拖入诉讼;打官司有可能胜诉,也可能败诉;拿到一份胜诉的裁判文书有可能得到执行,亦有可能‘执行不能’。”冯师刚说,对于这种风险,每一个进入市场的自然人、法人或其他社会经济组织,都应当有清醒的认识和充分的思想准备,应当自己承担从事经济活动的风险。

遭遇“执行不能”该咋办

对“执行不能”的案件,法院将暂时结束执行程序。目前,全市两级法院对待“执行不能”案件有三种处理方式。

一是终结执行。法律规定,当具有下列“执行不能”情形之一的,法院应当裁定终结执行:作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款、无收入来源,又丧失劳动能力的;被执行人被法院裁定宣告破产的;作为被执行人的企业法人或其他组织被撤销、注销、吊销营业执照或者歇业、终止后既无财产可供执行,又无义务承受人,也没有能够依法追加变更执行主体的。

二是终结本次执行。法律规定,在穷尽财产调查措施,未发现被执行人有可供执行的财产,并且已经履行完法律规定的程序,在申请人签字确认或者报上级法院批准后,可以裁定终结本次执行程序。

三是司法救助。执行程序中的司法救助制度是指在民事执行程序中,在被执行人下落不明或者法院穷尽所有执行措施后,发现被执行人确实没有执行能力,而申请人经济条件极其困难,不足以维持日常生活,国家根据相关规定对其给予一定经济救助,以帮助其解决生活困难的一种救助行为。

有些申请人对终结执行和终结本次执行程序存在很大误解,认为终结执行或终结本次执行程序以后,自己的案件就被束之高阁、置之不理,其实并非如此。

“终结执行或终结本次执行程序后,当申请执行的条件具备时,申请人申请恢复执行的,法院应当恢复执行,且申请不受时间限制。法院每半年都会通过网络查控系统,查询一次被执行人的财产,符合恢复执行条件的,法院会依职权主动恢复执行。”李沙弟说。