一

新华街是条百年老街,新中国成立前叫焦作街。新华街有条胡同,叫丁家胡同,我从小生长在这里。

胡同的西头有座百年老店裕茂祥,儿时,我就在这里打酱油买醋,尤其店里的咸菜,沾着乳白色的芝麻,滴着酱色的油滴,不配馒头,单吃咸菜就香喷可口。

往北走,沿路是青瓦木门建筑,在屋脊、门廊细微处,总有一些不同的地方,在墙的一面顶角,有一方砖大的地方,刻着几个字——一九○∗,后来知道,那是英国福公司盖的房子,以前住着买办以及英国商人,都是百年以上的房子。再往前走,是焦作矿务局自修厂。

往南走,是大杨树街,两排粗大茂密的杨树枝叶相连,不宽的柏油马路被遮盖得清凉成荫,这里有一个大众浴池,奶奶常常带着我在这里泡澡,澡堂里只有男搓澡师傅,光着脊梁,披一条白毛巾,穿着大裤头,常在大厅里休息或者喝水。

澡堂的对面是一排高高抬起的房屋院落,斑驳沧桑的红色木门,青色的砖瓦;需走上三四个台阶,方能进入青砖铺地的院落,这些院落大多是两层小楼,一楼临街的房屋是商店,卖些针头线脑,衣服鞋子,日用百货,寿衣花圈等;院子里有木梯,走上去,就是住户。

往东走,门朝南有一座大院,是焦作矿务局机关大院,院内有一座门廊高企、廊柱粗大、门窗端庄、地板铮亮的房子,胡同里的老人们说,这座房子是清朝时英国人盖的;对面是大广场,广场有国营蔬菜公司经营着蔬菜、肉类等农产品,一座高大的纪念碑耸立于广场中间,奶奶说,那是为纪念在抗日战争和解放焦作战争中牺牲的英烈竖立的纪念碑。

再往前走,现今三维广场的地方,有个院子,后来建成了焦作宾馆。院子里曲径通幽,竹林深深,由十几间房子组成的院落屋脊高挑,雕梁画栋,院中青砖铺地,厚大结实,木质门廊环绕其间,房内白色沙质窗帘随风飘荡,窗帘下是一排暖气片。宾馆里的人说,这房屋历经清代、民国,暖气那时便是有的。它的后面有一座教堂。还有一座戏楼。再过一条马路,就是焦作矿业学院,是当时焦作唯一的一所大学。

这就是我儿时的记忆,犹如黑白电影胶片,时不时就在脑海里咔咔转动,穿越时空游走在往昔里。那里的一草一木,一砖一瓦,一街一巷,都凝聚着这座城市诞生时的味道。

二

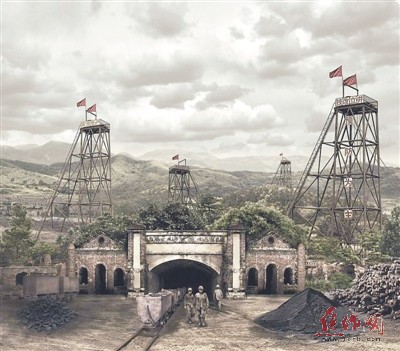

这座城市因煤而生,并因煤而拥有了中国第一条铁路——道清铁路。这条铁路由清政府派出的第一批出国留学生杰出代表詹天佑评估收回。道清铁路在背负着宝贵资源被列强掠夺的耻辱中,也记录了清政府在世界格局极度变动中而被迫寻求变革的历程。在火车“呜呜”的鸣笛声中,道清铁路将祖祖辈辈面向黄土背朝天的焦作,直接从老牛拉犁的农耕岁月载向了蒸汽机的工业时代。焦作镇由此渐具城市雏形。

据《道清铁路旅行指南》对当时的焦作镇,即现在的新华街的描述:“焦作镇原为豫北荒僻之区,交通极为不便。自清光绪二十八年(1902年),英商福公司开采煤矿、建设铁路后,地利开发,交通便利,工商发达,与时俱进,俨然成为豫省西北之重镇。1917年至1918年,为焦镇最盛之时代。笙歌彻夜,共乐升平……市面电灯、电话及自来水种种设施设备颇臻完善,渐呈繁华气象。所有四乡农产咸会于此,以备各地采购者;津沪各地之运销无烟煤者,莫不派员驻此采办。其中福两公司联合办事处亦设于此。本局设于本市之南端,本路办公处、机车厂房以及公园、医院、员司住宅,皆设于局之左右。将来果能东展道(口)济(宁),西展柏(山)泽(州),运输畅通,矿业发展,则焦镇之繁荣,正未可以限量也。”

延展的铁轨,呼啸的列车,20多个小站,把当时的商贸重镇清化同道口甚至天津连在了一起,焦作的煤炭、竹货、“四大怀药”源源不断地运到了道口三里湾码头,然后通过卫河航运直达天津;而天津的工业产品和“洋货”以及各种时尚,也纷纷在焦作登场亮相。有关史料曾这样记载:焦作街市所有银行、洋厂、饭馆、浴堂、旅馆,均集于此……工商发达,与时俱进,渐呈繁华气象。

我的户口本上填的籍贯:焦作。其实,在焦作,真正的老户并不多。从某种意义上说,这是一个移民城市。随着矿山的开掘,大量的农民从四面八方奔赴焦作成了工人;四面八方的商人到这里经商落户。新中国成立前,我的爷爷奶奶从滑县、浚县来到焦作,在这里开了一家理发店。店里有可以起降、后仰的沙发式的理发椅,有电风扇,两三个被雇请的上海师傅专门给人烫发、理发。由此可以管中窥豹,时见焦作当时一斑。爷爷奶奶在此落户,有了一群自己的孩子,作为第三代的——我,出生在这里,并在这里长大。

因矿而生的焦作,与煤矿血脉相连,乃至我的家族,也与之有着千丝万缕的关系。我的两个姑父,一个原是北京土生土长的大户人家的第十个孩子,上山下乡时,到了焦枝铁路,认识了我姑姑,就落户到了铁路电缆厂,从此成了焦作人;一个姑父的母亲,祖籍上海,生长在上海,大学毕业被分配到焦作矿务局,成了一名高级会计师;姑父的父亲,本是北京人,因为曾是国民党的飞行员,身份不好,也落户到了焦作。因煤结缘,这让我五六岁就有了在北京大前门那个破旧的四合院玩耍,结识一帮北京孩子,逛荡在天安门前的经历。因为姑姑、姑父常回北京探亲,顺便就将我这个家族中的长孙女带了去。此后,我在另一个姑父家里,第一次翻阅了成本的邮票册,那时是上世纪70年代,姑父自幼集邮,父母的高工资和往返上海北京的经历,给了他充分发挥爱好的物质基础。两个姑父最大的嗜好是看书,他们的家里存放了他们回上海、北京购买的大量图书。这些书就成了吸引我常常泡到他们家的致命诱惑。

少年时,常有人问我,你老家是哪里的?我说,焦作。他们常做恍然大悟状,说,哦,我以为你家是大城市搬过来的。后来,我自琢磨,所谓大城市的印记,多少还是得感谢焦作煤矿,没有焦作煤矿赋予这座城市的大开大合、风云际会的机遇,我怎能自幼就生活在一个多元的家族中,由此,多了一点点开放的视野。

焦作至今还是一个人口不多的小城,但一百多年的发展史,其开放、包容、多元的移民效应,让焦作挥斥方遒,勇立潮头;同时,焦作三千年的文化底蕴,又让焦作厚重博大。这些多重的元素,让外地各界名人对焦作一见钟情。记得当年电视剧《东周列国》在此寻景拍摄时,曾经拍摄了电视剧《唐明皇》《秦始皇》等历史大作的著名制片人靳雨生,多次深入焦作考察,在了解了焦作丰富的历史文化和煤矿发展史后,他感叹:焦作人杰地灵,物华天宝,未来不可估量。他一锤定音,以东周列国为建筑风格的影视基地就建于焦作北部凤凰山上。

这些浸入血脉的熏陶,使焦作人在面临时代的冲击时,淡定自信,并勇于挑战。

三

一个城市的性格,成就一个人的性格;一群人的性格,又决定着一个城市的性格;城市的性格,决定着城市发展的未来。

矿山的开发,道清铁路的建设,在见证着西方列强掠夺的同时,也把革命的思想播撒。1922年6月,中国劳动组合书记部与李大钊委派的共产党员童昌荣为道清铁路特派员,常驻焦作。1925年“五卅”运动爆发,共产党人罗思危受中共中央河南特派员王若飞的指派,来到焦作,在焦作扶轮小学召开工人积极分子会议,决定组织焦作路矿罢工。7月9日凌晨3时,王封矿汽笛长鸣,刺耳的声音划破了黎明前的黑暗,焦作煤矿工人总罢工开始了。顿时英国商福公司所属煤矿断水断电、绞车停转、锅炉熄火、漆黑一片。7月12号,发表《焦作煤矿工人罢工宣言》,随即举行声势浩大的罢工运动。焦作路矿工人罢工的消息在全国引起了强烈的反响,毛泽东在当年12月发表的《中国社会各阶级的分析》一文中,称赞焦作煤矿工人“特别能战斗”。

焦作煤矿工人特别能战斗,深深地烙在了焦作人的身上,成了焦作人的性格。新中国成立以后,焦作成为中国制造业、陶瓷业的重地。大量的制造业企业从东北迁徙而来;大量的知识分子也从上海、南京、广州奔赴而来。在很长一段时间,焦作的发展始终跻身在河南的第一方阵。而焦作煤矿层出不穷的劳模,在不同时期,引领着焦作人朝着更高的标准前行。

上世纪90年代初,我在焦作矿山机械厂工作了6年时间。那时的矿山机械厂的技术研发和产品质量在业内首屈一指。矿山机械厂云集了大量国内一流大学毕业的大学生,技术部的那对南方来的高工夫妻,就是上世纪50年代毕业的大学生,技术研发在当时的焦作矿山机械厂形成了良好的传帮带格局。在我的记忆中,技术部的灯长年通宵达旦地亮着,技术部的技术员和工程师们都在埋头绘图。在一年一度的职代会工作总结中,一项项省部级科技成果成为技术部最引以为自豪的篇章。焦作矿山机械厂效益最好的时候,正是焦作煤矿的鼎盛时代。焦作煤矿是焦作工业最坚实的塔基。

此后,焦作矿山机械厂逐年衰落,而衰落的原因除了时代的大背景,还有自身未及时抓住创新转型的机遇。而因煤而生的焦作矿业学院,却在时代的洪流中,自我加压,迎难而上,紧随时代的步伐华丽转身,成为今天师资力量雄厚,科研能力强盛的综合性大学——河南理工大学,打造成焦作的人才高地。

煤矿成就了一座百年前繁华的城市,驻留了一批干惊天动地事,做隐姓埋名人的创业者。与城共生,与城共长,煤矿发展的历程深深镌刻在焦作人的记忆里,成为城与人共同的记忆。“焦作煤矿工人特别能战斗”的精神,融在了焦作人的血脉里,构成焦作人性格的主体;在焦作煤矿建矿120周年之际,恰逢中国进入新时代、迈入新征程的伟大历史时期,“焦作煤矿工人特别能战斗”的精神,必将迸发出更加磅礴的活力,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。