起笔蘸淡墨,再蘸深墨,行笔画枝条,后用淡墨圈出点点花朵……3月28日下午,当记者走进杨全顺的办公室时,他正在画梅,专注且投入。

“虽有万千花朵,我却独爱梅花。”杨全顺说。

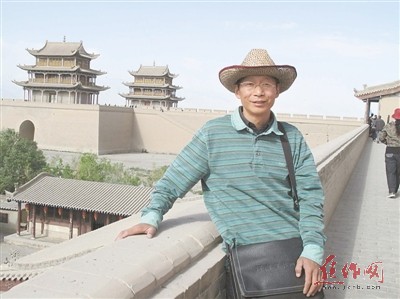

杨全顺,1962年生于焦作市博爱县,现为省美术家协会理事、省国画家协会常务理事、省花鸟画研究会常务理事、省书画院特聘画家、市美术家协会驻会副主席、市花鸟画研究会会长。

小时候,杨全顺从没想过将来能成为一名画家。那时候,家里穷,兄弟姐妹又多,父母负担非常重,但还是供他上完了中学。在初中时,杨全顺接触到了画画,也有了一生为之奋斗的目标。“上学那会儿,学校成立了美术组,那时候也不知道是干啥的就加入了,后来越画越有兴趣,越画越入迷,也许是喜欢梅花吧,我还给自己起了个斋号名,叫卧梅轩。”杨全顺说。

1981年,杨全顺进入博爱县荧光灯厂工作,成了一名筛煤工。“那时,年轻的小伙都不想干筛煤工,一天下来,浑身黑乎乎的,就像抹了炭一般。”杨全顺笑言,“他们不干,我干!这工作只需要一天集中干两个小时,其他的时间可都是我的了。”工作一结束,杨全顺不顾擦掉脸上的煤灰就开始看书、画画。没有桌子,他就在地上画,地上也画不了,就看绘画方面的书。为了画画时能够力透纸背,杨全顺特意用铜棒做笔杆或是把铁环套在手腕上来训练手腕的力量。“累的时候,读几句描写梅花的诗句,有梅花精神的鼓舞,我就浑身充满干劲。”这个时候的他累并快乐着。

就这么干了5年,杨全顺因其绘画才能被调到博爱县文化馆工作。1987年,杨全顺将自己的花鸟画作请著名画家孙其峰指导,“老师在看完我的画之后,当场宣布收我为徒,你都不知道当时我有多激动”。

拜师后,孙其峰对杨全顺的指导不仅在画画上,还在做人上。“老师今年已经96岁了,他是一个著名的画家,不争名不逐利,一心只画画写字,他的这种精神一直影响着我。”提到老师,杨全顺满怀敬仰之情。

1990年,杨全顺调入焦作书画院。之后的20多年里,他凭着勤奋加兴趣,画技渐精,名气也越来越大,但从不认为自己是名家。“所谓画家,不过是职业的一种,其实就是美术工作者,我不是什么名家,身上的不足还有很多,古人能一星期画掉近300张纸,用掉一桶墨水,我还差得远呢!”

“一幅优秀的花鸟画并不是对花鸟的单纯描绘,而是借助于对花鸟的描绘表现画家对自然、对生活的感受和意愿。当画家的思想感情和表现对象的神韵气氛交融在一起,通过特殊的构思和形象塑造巧妙地反映在画面上,使画产生一种动人的境界,这就有了格调。这里说的格调,不只是画本身的格调,还有画家的人品在里面。”杨全顺说。

采访中,杨全顺的桌上放着的一本《卧梅轩散记》吸引了记者的注意。翻开后,可以看到上面记载的内容十分丰富:数学是什么,中国画与中医的关系,甚至有按摩和推拿的主要手法等。杨全顺说,这是他近些年的生活习惯,随身携带一个小本,看到什么就记什么,可能是一闪而现的灵感也可能是经历的事情,他认为生活中的很多事情都能运用到画画中,知识不仅来源于书本更来源于生活。

梅花香自苦寒来,杨全顺多年绘画研究的艺术成就在逐步绽放光芒,2000年他获得河南省跨世纪人才书画展一等奖,2003年获文化部情系西部国际书画摄影大展优秀奖,2007年出版《杨全顺国画集》,2009年他的作品《雪梅》入选第二届中国当代著名花鸟画家作品展……繁华过后,杨全顺回归真我,每天在他的办公室里辛勤作画,画画已经成为他生命的一部分。他说,他明白了靠作品说话才是艺术真正的魅力。

谈及焦作花鸟画的发展,杨全顺坦言:“文化艺术的传承是最重要的。”他认为,为大家指导画作是一种义务、一种责任,无论是谁来找他看画,他都来者不拒,只为将焦作花鸟画事业发扬光大,为花鸟画的发展尽一分力。