近日,由中国雕塑学会和郑州市人民政府共同举办的“人与自然”中国·郑州国际雕塑展在郑州雕塑公园开展,我市书画院雕塑家薛骏猷的雕塑作品《遗失的家园》荣获铜奖。

在国际性的雕塑大赛上,与来自全球1149名艺术家的2154件雕塑作品同台竞争,并最终斩获大奖,薛骏猷实属不易,他将焦作雕塑行业水准提升到了一个新高度。

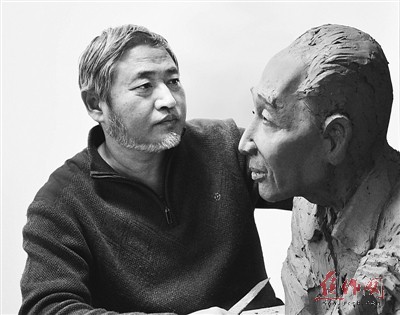

三只嗷嗷待哺的小鸟,站立在枯朽的树干上,拼命地将脖颈伸向蓝天……薛骏猷的雕塑作品《遗失的家园》简单却极富感染力,在人与自然间架起了沟通的桥梁。

然而,这并不是薛骏猷第一次创作环保题材。

焦作人熟知的“缝山针”,那个巨大弯弯的不锈钢“手术针”造型,便出自薛骏猷之手。

1998年,我市打响北山治理攻坚战。为美化凤凰山,我市召集了包括薛骏猷在内的诸多雕塑名家“会诊”。最终,医学世家出身的薛骏猷以“手术针”造型胜出,意欲缝合自然创伤,缝合人与自然的矛盾。

《缝山针》雕塑横空出世,为薛骏猷的雕塑事业开启了新里程。自《缝山针》雕塑作品完成后,他便紧盯环保题材,将每座雕塑换作一个个鲜活的生命体系,来表达人与自然的共生关系。于是,薛骏猷创作的雕塑作品《猎物》《饕餮》《哺育》等一大批环保题材问世。不仅如此,自《缝山针》雕塑作品完成后,薛骏猷试图用最大努力为焦作“雕”出特色。

了解他的艺术履历后,记者心中一惊:1985年,薛骏猷参与创作《腾飞》雕塑;2001年,由他创意的《缝山针》雕塑完工;2006年,创作龙源湖公园《夸父逐日》雕塑;2009年,由他创作的《竹林七贤》雕塑入选第十一届全国美术作品展;2010年,他为焦作广播电视台创作雕塑《新闻眼》;2015年,他为焦作太极体育中心创作标志性雕塑《太极之韵》。

在近30年的艺术之旅中,他几乎参与了焦作全部的标志性雕塑建设。

大诗人艾青说:“为什么我的眼中常含泪水,因为我对这土地爱得深沉。”这句话套在雕塑家薛骏猷身上可如此表达:“为什么一个艺术家的灵感源源不断,因为他对这土地爱得深沉。”

与薛骏猷交谈,他口中谈得最多的不是雕塑技巧,而是对焦作文化的无比热爱。

走进薛骏猷雕塑工作室,里面是满满的“焦作文化”。有来源于修武的雕塑作品《青龙故事》《刘海戏金蟾》《竹林七贤》,有来自温县的雕塑作品《郭熙早春图》《太极之韵》,有来自孟州市的雕塑作品《李唐策杖探梅》,还有来自沁阳市的雕塑作品《乡音·唢呐》《乡音·怀梆》。

“每座雕塑背后都有一段厚重的怀川文化。我在创作这些作品时,心里在想焦作文化实在是丰富多彩,哪是一时间可以表达完整的。”薛骏猷说。

薛骏猷为自己,也为这座城市创作了一个大大的关于焦作文化的“百宝箱”。他把城市当“家”,在他的作品中,不追求“家”里的豪华装修,而希望这个“家”处处有特色,处处有“美”。

最近,薛骏猷参加了一次关于焦作南水北调景观带设计的座谈会,他洋洋洒洒地写下千字文。在文中,他说:“南水北调景观带是焦作亮丽的名片,是名片就要讲自己的故事,一个空泛的唯美形式是无法代表焦作特色的。”

他建议:“以人为本的定位,自然相容的形式,本土文化的自信,经济实用的效果,是南水北调景观带建设的宗旨,也是南水北调精神的体现。只有将人文与自然进行有机的结合,才能将景观带打造成为‘城市中的生态绿舟,焦作人的文化名片’。”

一篇千字文,透露着雕塑家薛骏猷对家乡的拳拳之心,对艺术创造的拳拳之心。

树立本土文化自信,关心家乡发展,服务家乡建设,这是薛骏猷的践行艺术。