开栏的话

在经济转型示范市和美丽焦作建设的进程中,市委、市政府近期命名表彰了焦作市第九批市管专家。市管专家是我市各行业中的专业带头人和优秀代表。为宣传他们在转型示范、科研攻关、创新奉献等方面的生动事迹和感人精神,营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的工作氛围,本报自今日起开设《市管专家风采录》栏目,陆续推出一批这样的典型,敬请垂注。

核心提示

他在全省最先建立临床神经病理实验室,率先步入对神经肌肉疾病的深度探秘之路。

他在全省最先报道了多种神经系统疑难病例,由此换来的是对此类疾病的准确诊断与有效治疗。

他在全省最先开设神经肌肉病门诊,在全市最先开设头痛门诊,填补了省、市临床医疗的空白。

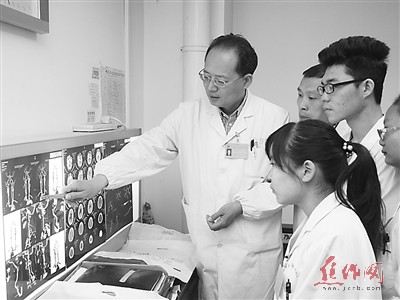

他就是全省医学重点培育学科学术带头人,焦作市医学会神经内科学会主任委员、焦作市人民医院神经内科二区主任吕海东。近日,本报记者走近吕海东,寻访他在神经内科领域所走过的路。

本报记者 陈作华 王水涛

“学医改变了我的人生”

吕海东很忙。每天找他看病的患者络绎不绝,他的病区里住满了病人,走廊里经常加床,不少患者来自外地市。采访他的那天下午,不断有患者找他看病,他还要不时接听患者及家属打来的电话。

“每天都是这样,没有八小时工作制的概念,什么时候看完病人什么时候下班。”吕海东说,“父母看我每天很辛苦,心疼地说有点后悔让我学医。可我不后悔,每当我能为患者解除病痛,看到他们康复出院,心里总能充满欣慰与快乐。”

吕海东出生在一个教师家庭。幼年的他,目睹奶奶得了胃肠病后东奔西走艰难看病的情景,便立志学医。尽管父母希望孩子能当一名大学老师,像他们一样教书育人,但还是尊重了他的选择,

1983年,吕海东如愿迈进了河南医学院(现郑州大学医学院)的校门。“大学里,我不是天赋最高的人,但我是努力追求完美的人,不管干什么都要干得最好。学医的初衷原本是为了自家人看病方便,可5年的大学教育和医学生的誓言,让我树立了为天下人看病的信念。”吕海东说。

小荷才露尖尖角

1988年,吕海东大学毕业后被分配到焦作市人民医院。“学校教给你的是最基础的医学理论知识,在临床上你要学会综合应用这些知识,用整体的、联系的观点分析判断患者的病情。”吕海东至今还记得刚进医院时老师对他说的话。

一位中年男性患者因频繁出现心慌、出汗被收治在心内科病房。可经过多次心电图检查后,吕海东并没有发现问题。吕海东没有采取简单的治疗办法,而是细致地观察患者发病时的症状,深入询问患者在症状发作时还有什么感觉。患者说,他心慌时闻到羽毛烧焦的气味,而且想说话却说不出来。

病房里从没有烧过什么东西,哪里会有羽毛烧焦的气味?吕海东脑子里闪过一个念头——患者是否在神经系统方面出了问题。检查报告表明,患者颅内有肿瘤,且正是脑瘤压迫左侧颞部嗅觉神经和语言中枢,才导致患者出现闻到羽毛烧焦气味并伴有失语的症状。

在为期3年的科室轮转中,吕海东白天黑夜都守在医院,由此迅速积累了大量临床经验,为以后的发展打下了良好基础。

挺进医学新高地

高血压性脑出血是一种起病快、死亡率和伤残率都很高的神经科急症。在上世纪90年代前,医生对这类患者大都进行开颅手术治疗。那么,是不是所有脑出血患者都需要接受开颅手术呢?身为神经内科医生的吕海东开始关注并寻找新的治疗途径。

随着CT在临床上的普遍应用,他积极开展CT定位颅脑穿刺抽取血肿来治疗脑出血。但是,这项技术毕竟应用不久,到底出血量多少适于穿刺,尚是一个不明确的问题。自1991年起,以吕海东为首的科研小组开展了“CT定位钻颅血肿抽吸治疗高血压性脑出血”的临床研究。经过3年的分组对比分析,跟踪观察疗效,终于总结出了适合进行钻颅血肿穿刺治疗的最佳入选标准、穿刺治疗的最佳时间以及穿刺并发症处理方案。

这项研究成果应用在临床上,使得部分脑出血病人既免除了开颅手术的巨大创伤,又能尽早将血肿清除,取得了创伤小、见效快、致残率低的效果。该成果获得1995年焦作市科学技术进步奖二等奖。

建起全省第一个神经病理实验室

1994年,吕海东获得了去北京协和医院进修的机会。

进修期间,协和医院的神经病理实验室引起了吕海东的极大兴趣。他敏锐地发现,神经病理实验对许多疑难病例的诊断具有重要价值,是神经临床工作的基础。想要使我市的神经病学水平迈上一个新台阶,就必须有神经病理实验的支持。

一年进修结束后,他再次向协和医院提出到神经病理实验室进修的申请。

随后,吕海东起早贪黑地学习神经病理实验技术。从组织标本取材、固定、切片、染色,到阅片诊断,他仅用了3个月时间,便掌握了通常需要半年时间才能学会的神经病理实验全套技术方法。

1996年,吕海东开始着手筹建神经病理实验室。河南省还没有一家医院建立神经病理实验室,所用的各种器材在省内均无处可买。

一切都要白手起家。吕海东3次进京,从器材到试剂,一样一样地买。购置实验用染缸,在城里门市部交了钱,要到北京远郊的仓库取货。吕海东借来了一辆自行车,手持北京地图,跑了整整一天才买回所需物品。购买试剂,需要公安机关的证明,吕海东拿着焦作公安机关开的证明还不能直接买到,需要到北京公安机关换了证明才能购买。然而,买来试剂却不让带上火车,那时又没有别的交通工具,吕海东只好换搭几辆拉货的汽车才把试剂带了回来。

“尽管搞病理实验既辛苦又没有经济效益,但对诊断和治疗意义重大,再困难也要把神经病理实验室建立起来。”吕海东说。

准确诊断的力量

1997年2月,河南省首家神经病理实验室在焦作市人民医院建成。此项工作填补了我省神经肌肉病理实验室诊断的一项空白。

实验室建成初期,没有配备专职人员,全部工作由吕海东一人承担。由于没有脱离临床工作,他依然要查房、管病床、值夜班,而为病人做活检、制作病理切片和签发病理诊断报告等实验室工作,只能放在下班以后或星期天去完成。

一分耕耘一分收获。经过几年的努力,他在全省首次报道了线粒体脑肌病、慢性格林—巴利综合征、脂质沉积性肌病、包涵体肌炎、杆状体肌病等10余种疑难神经肌肉病例。随之而来的是,临床治疗的盲目性大大降低,针对性与疗效显著提高,一例例疑难病例患者由此摆脱了病魔。

实验室工作启动不久的一天,一个13岁的男孩被人用担架抬进医院。患儿四肢瘫痪,呼吸无力,不能吞咽,一个鼻孔插着吸氧管,一个鼻孔插着胃管,生命垂危。

科室组织了大会诊,吕海东在会诊讨论中提出了脂质沉积性肌病的诊断意见。可这是一种临床上罕见的疾病,大家都没有见过。是不是这种病,只有通过肌肉活检才能确诊。

面对如此危重的病人,进行有创伤的检查要冒很大风险。但为了挽救患儿,吕海东坚持选择进行肌肉活检。他亲自从患儿身上取下肌肉标本,全科室的人都为他捏一把汗。经过3天紧张的病理检查,结果终于出来了——吕海东的诊断是正确的。经过20多天积极有效的抢救治疗,患者转危为安,竟然可以下床活动了。一个月后,当患儿痊愈出院那天,其母亲泪流满面,找人敲锣打鼓感谢吕海东的救命之恩。

“医学发展没有顶峰,为给更多的患者解除病痛,医生就要不懈努力、精益求精,我要走的路还很长。”吕海东说。